【医師監修】糖尿病性神経障害とは?~症状や治療法もわかりやすく解説~

当記事は、内科認定医・糖尿病専門医 古賀 萌奈美先生にご監修いただきました。

執筆はライター 松原知香(管理栄養士)が担当しました。

*シンクヘルスブログ監修・執筆者情報一覧はこちらをご覧ください

「最近手のしびれが気になる」

「足の感覚が鈍くなった気がする」

糖尿病の方で、手や足に違和感を覚えるときは糖尿病性神経障害の疑いがあります。

糖尿病性神経障害は糖尿病の合併症の一つで、手足の痛みやしびれを感じるようになります。

神経障害は発症すると完治が難しいため、予防や重症化を防ぐための治療を行うことが大切です。これからの生活を考えると、痛みやしびれが少しでも少ない方がいいですよね。

そこで当記事では、糖尿病合併症の一つである糖尿病性神経障害についてわかりやすく解説いたします。予防や治療法についてもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

糖尿病性神経障害の症状

糖尿病性神経障害は主に手や足、皮膚に広がる末梢神経に生じます。

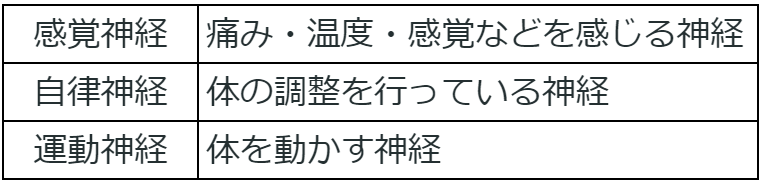

ちなみに、末梢神経の主な役割は下記の3つです。

平均的には感覚神経→自律神経→運動神経の順に神経障害による症状は発現するとされています。

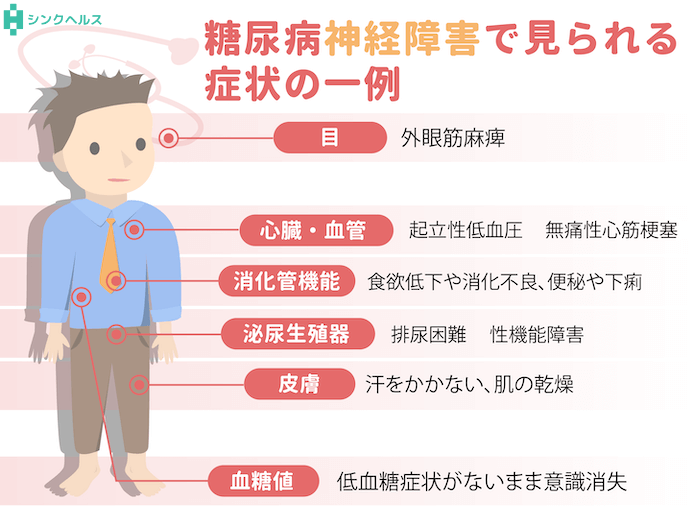

また、症状は障害を受ける部分によってさまざまです。その一例をまとめました。

手や足の指に自覚症状が出やすい

神経障害は、足趾や手指など四肢の先端部位によくみられます。

さらに、初期段階では自覚症状があらわれることもあるのです。代表的なものをいくつかご紹介しましょう。

・足が冷える、または熱くなる

・手や足の感覚が鈍る

・足の裏に紙が張り付いているように感じる

・皮膚に虫が這っているような感覚がある

・座骨神経痛、腕や手の神経痛、肋間神経痛などが起こる

・安静にしているときや寝ているときに足がつる

糖尿病の方で、このような症状を感じたら主治医にご相談ください。

糖尿病性神経障害になる原因

糖尿病性神経障害のは多くの因子が絡み合って発症しますが、強く影響していると考えられている原因は

・ポリオール代謝異常

・神経栄養血管の血流の低下

以上の2つが考えられます。

糖尿病の方は血液中のブドウ糖が多いため、神経細胞の中にソル ビトールというブドウ糖の代謝産物が蓄積されます (ポリオール代謝異常)。 すると、神経細胞が膨張し神経細胞の働きが障害され、神経障害が起こります。

また、高血糖状態が続くことにより細小血管の血流は悪化し、神経細胞に必要な栄養や酸素が届かなくなり神経障害が起こるといわれています。

一方で、血糖だけが血流の悪化に関連しているとは限りません。飲酒や喫煙による高血圧や脂質異常症も、血流の悪化につながって糖尿病性神経障害の原因になりうるのです。

神経障害は治らないの?

神経障害を完全に治すことは難しいですが、早期であれば症状を和らげたり進行速度を緩やかにすることはできます。

仕事や日常生活にも影響があるので、重症となる前に適切な治療を受けることが大切です。

一番の予防法は血糖管理

糖尿病性神経障害の予防法として最も効果的なのは、血糖値を安定させて高血糖状態を続けないことです。適切な食事・運動・薬物療法を行い、糖尿病を悪化させないようにしましょう。

また、動脈硬化を進行させないために高血圧症や脂質異常症を予防し、飲酒や喫煙習慣を見直すことも重要です。

参考記事:糖尿病と高血圧の関連性~症状と対策をわかりやすく解説~

診断とおもな治療法

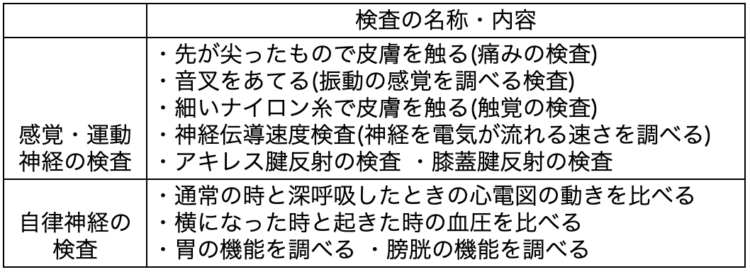

糖尿病性神経障害は問診だけで診断できることもあれば、他の病気と区別がつきにくいこともあり、その場合下記の表のようにさまざまな検査を行って診断します。

また、治療は進行予防と対症療法が中心です。

血糖管理と生活習慣の改善による進行予防

軽度の糖尿病性神経障害であれば、適切な血糖管理や生活習慣の見直しで症状の進展を抑制できるとされています。

具体的には食事管理のほかに、禁酒・禁煙も必要です。さらに運動習慣をつけると、体重管理のほかに血糖管理を良好に保つことにもつながります。

糖尿病の悪化を防ぐことが神経障害の悪化を防ぐことにつながるのです。

参考記事:糖尿病に運動が良いのはなぜ?~効果や方法を知って血糖値を改善しよう~

薬による対症療法

症状が中等度以下で発症してから日の浅い場合、アルドース還元酵素阻害薬という薬で進行抑制を得られることがあります。

血糖コントロールが良好で、 かつ神経障害が軽度なほどアルドース還元酵素阻害薬の効果は大きいとされており、神経障害の発症早期から血糖コントロールを行いながら薬物療法を行うことが大切です。

その他、痛みがある場合は鎮痛剤、下痢や便秘の場合は整腸剤を処方されるでしょう。

日常生活に支障がある場合

血糖管理や生活習慣の見直しで症状を改善できず、日常生活に支障の出る場合は症状に合わせて対応することが多いです。

・起立性低血圧

急に立ち上がると血圧が下がりやすいため、ゆっくり動くように心がける。特に就寝中、トイレで目が覚めたときは症状が起きやすいため、急に起き上がらずに一度座ってから立ち上がる。何かに掴まって立ち上がる習慣を付けるようにしましょう。

・消化管の動きが鈍い場合

少量、頻回の食事や脂肪、繊維の多い食べ物を控える

・排尿障害や勃起障害

症状を緩和する薬を使うことも

・無自覚性低血糖

低血糖の起きやすいタイミングで間食などを摂る。就寝前に血糖測定を行い、必要な時には補食をしてから寝る。

糖尿病足病変に注意!

糖尿病足病変は血流障害や免疫の低下、そして糖尿病性神経障害による足の感覚の鈍化から発生すると言われています。糖尿病足病変になると、足の変形や潰瘍、壊疽などが見られ、

悪化すると足を切断しなくてはならないのです。

参考記事:糖尿病足病変とは?原因と治療のポイントを3分で解説

フットケアのポイント

大切な足を守るためには、血糖管理の他にフットケアも重要です。そこで、ここからはフットケアの方法もお伝えしておきますね。

①毎日足を観察する

大事なのは、早期発見・早期治療です。毎日足を確認すること、とくに運動後や長時間歩いたあとは足に異変がないか観察することが大切といえます。

見えにくいところは、鏡を使ったり家族の方に確認してもらったりするのがオススメです。

②足の清潔を保つ

糖尿病による免疫低下は感染症につながることも。

そこで感染を防ぐため、足を清潔を保ちましょう。石鹸を泡立てて優しく洗うこと、指の間まで忘れず洗うこと、洗った後はこすらずに水気をよく拭き取ることを意識してくださいね。

③爪は切り過ぎないようにする

深爪にならないように。巻き爪の方は、長めにまっすぐ切るようにしてください。

④自分の足に合う靴を履く

つま先に1cmほど余裕のある、足の形にあった靴がオススメです。革が柔らかく内部に硬い縫い目のないものや、クッション性があって靴底が安定しているものがよいでしょう。

また、人によっては運動をするときなどは足首が固定される紐や、マジックテープがついているものが合うかもしれません。

⑤靴下を履く

感染症防止のため、傷から足を守ることが大切です。靴下を履くことは、足の保護や水虫の予防に役立ちます。夏や室内でも靴下を履くことをオススメします。

吸湿性の高い綿素材のものや内側の縫い目がゴツゴツしていないもの、きつすぎないもの、水虫予防のため5本指のものもよいでしょう。

なお、靴下の重ね履きは血行を妨げてしまうことがあるので注意が必要です。

⑥やけどに注意する

湯たんぽや電気ヒーターによる低温やけどは、皮膚からの感染をもたらす可能性があります。

また、バスや電車の温風吹き出し口にも気を付けましょう。夏の炎天下では素足で砂浜やプールサイドを歩くと、やけどをする場合があるので要注意です。

⑦自己判断での処置は避ける

足に傷を作ってしまった時の自己処置は危険です。たとえば、自分でウオノメやタコを削ったり、市販薬を使ったりすることは避けてください。

そして傷はきれいに洗って清潔なガーゼや絆創膏を貼ること、赤みや熱感、腫れ、膿が出たら医療機関を受診することが大切です。

まとめ

以上、糖尿病性神経障害はの症状や予防、治療法についてお伝えしました。

糖尿病性神経障害は適切な血糖コントロールや生活習慣の見直しで改善する場合もあります。少しでも気になる点がありましたら、まずは主治医に相談してみましょう。

当記事が参考となり、少しでも毎日の生活が快適に過ごせるようになると幸いです。

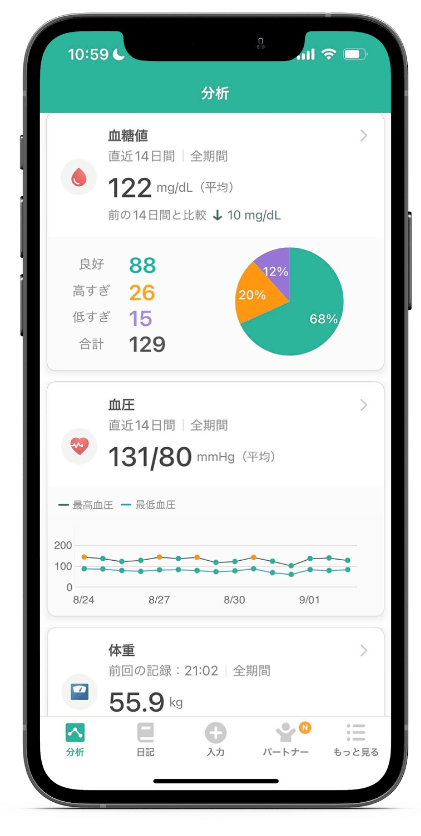

なお、弊社の開発する無料アプリ・シンクヘルスでは血糖値や血圧の記録がカンタンにできます。日々の血糖管理や合併症予防でぜひ活用してみてくださいね。

参考文献

医療情報科学研究所 病気がみえるvol.3 糖尿病・代謝・内分泌 第5版

国立国際医療研究センター糖尿病情報センター フットケア 神経障害

公益社団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット 糖尿病性神経障害