【医師監修】糖尿病の方は感染症になりやすいの? ~理由から対処法まで解説~

当記事は、内科認定医・糖尿病専門医 古賀 萌奈美先生にご監修いただきました。

執筆はライター 松原知香(管理栄養士)が担当しました。

*シンクヘルスブログ監修・執筆者情報一覧はこちらをご覧ください昨今、たくさんのニュースや情報番組で取り上げられている感染症。

「糖尿病などの持病がある人は感染症が重症化しやすい」というのを聞いたことがある人も多いでしょう。

「どうして糖尿病だと感染症になりやすいの?」

当記事では、その理由と対処法について、わかりやすく説明していきます。

目次

糖尿病の方が感染症になりやすい3つの理由

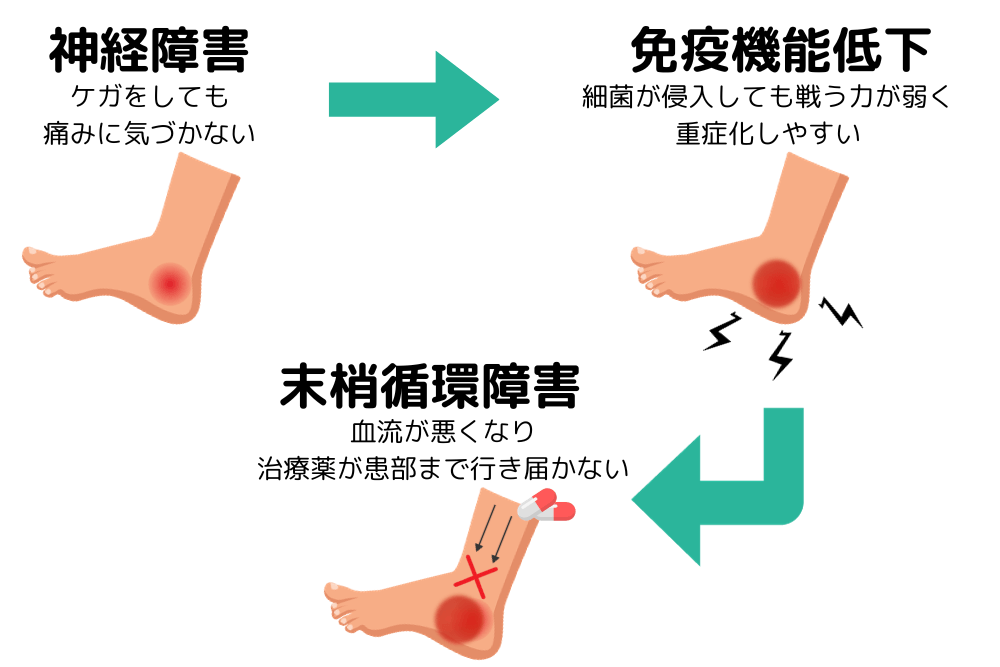

糖尿病の方は神経障害、免疫機能低下、末梢循環障害などが起こり、体の中で感染を防ぐ力が低下してしまうことも。

とはいえ神経障害、免疫機能低下、末梢循環障害と言われても、よく分からない方も多いと思うので簡単に説明していきます。

①神経障害により感覚が鈍る

神経障害は、高血糖による神経細胞の変化と、動脈硬化を介した神経細胞への血流不足(栄養不足)などから生じます。

初期症状は「しびれ」が多いと言われており、進行すると温度や痛みの感覚が低下していき、ケガや火傷をしても気づきにくくなります。

また、自律神経障害をきたして立ちくらみ(起立性低血圧)や発汗異常などが起こるケースもあります。

参考記事:その痛みは糖尿病性神経障害の可能性~予防や治療方法もわかりやすく解説~

②免疫機能が低下する

糖尿病の方は、白血球の一種である好中球が低下するため感染症にかかりやすいのです。

私たちの体には、白血球という血液の成分があり、白血球全体の約45~75%を占めるのが好中球です。

好中球は強い貪食能力を持ち、細菌や真菌感染から体を守る主要な働きを担っています。好中球が低下することで、糖尿病の方は感染症にかかりやすいだけでなく、重症化しやすい状態であるともいえます。

参考記事:【医師監修】糖尿病と歯周病はなぜ関係あるの? ~予防や治療法もポイント解説~

③末梢循環障害によって治癒が進まない

高血糖状態が続くことで血流が悪くなり、とくに血管が細い末梢組織へ血液が行きわたらない末梢循環障害がおこります。よく見られるのは、足趾や手指など四肢の先端部位です。

このような状態になると、たとえ感染症にかかり薬による治療を開始しても、血流が悪いため有効成分が患部まで行きわたらず、治癒が進みにくくなります。

神経障害、免疫機能低下、末梢循環障害の関わり

例えば神経障害による感覚低下があると、局所の傷に気づきにくくなります。

また好中球の機能不全により重症化しやすくなります。

さらに感染部位に末梢循環障害による血流不全があると、治療を開始しても抗菌薬の成分が感染部位へ届きにくくなるのです。

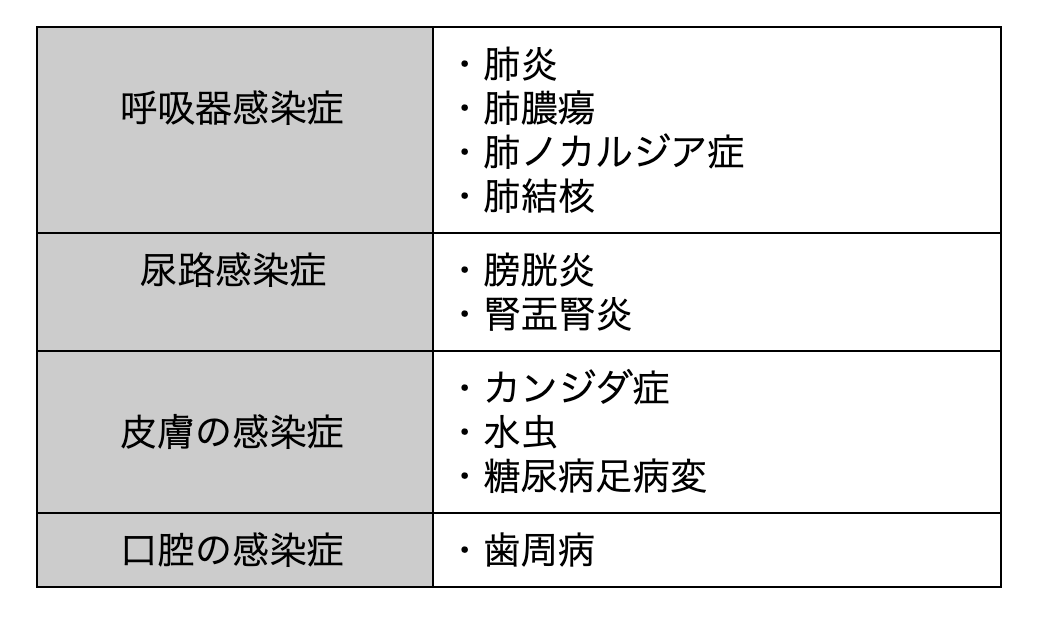

かかりやすい感染症と予防法を紹介

かかりやすい感染症の代表的なものをご紹介します。

代表的なものを挙げてみました。聞いたことのある感染症も多かったのではないでしょうか?これ以外にも感染症はたくさんあります。

感染症にかかると症状も辛いし、治療も辛いし、大変なことがたくさんあります。

そのため、感染症にかからない工夫をすることが重要です。

全くかからないというのは難しいかもしれませんが、少しでも感染症にかからないようにするために大切なのは感染症を予防することです。

それでは、感染症の予防方法をお伝えしていきます。

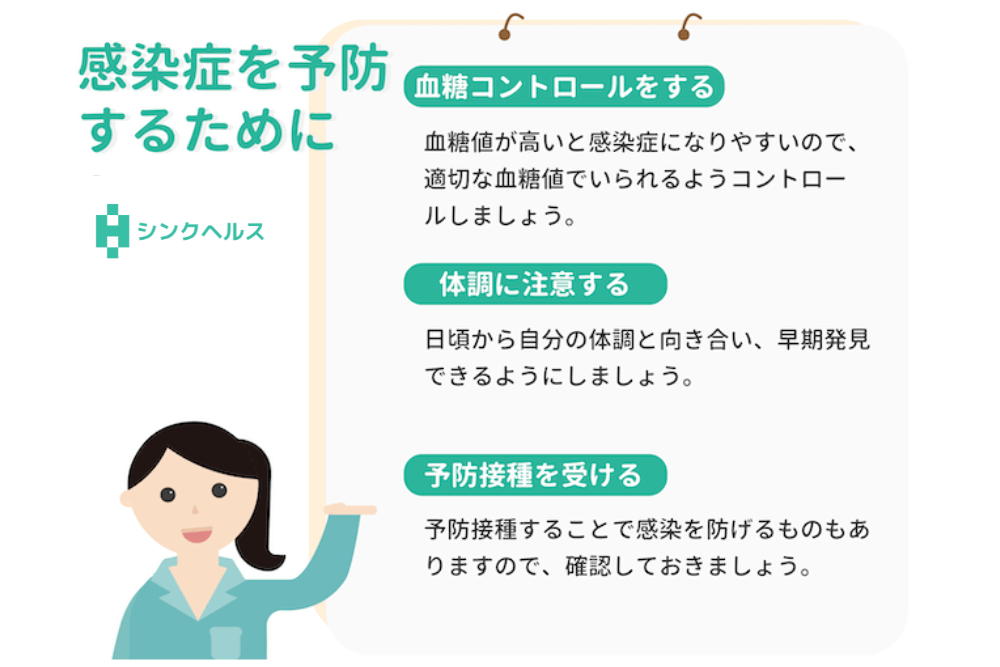

①血糖のコントロールをすること

まずは良好な血糖コントロールを維持することが大切です。血糖値が高いと感染症になりやすいのは、すでに説明しました。

適切な血糖値でいられるように血糖のコントロールをすることは、感染症を予防することに繋がります。

②自分自身の体調に注意をすること

感染症を全く起こさないのは難しいことです。一方で糖尿病だと重症化になりやすいため、それも困ります。

だからこそ、早期発見と適切な治療が必要になります。そのためには、日頃から自分自身の体調と向き合うことが大切です。

また、神経障害が起こるとケガに気づきにくくなります。日ごろからのフットケアが重要です。

③予防接種を受けること

感染症の中には予防接種をすることで、感染を防いだり、感染したとしても症状を軽くすることができるものがあります。

インフルエンザや肺炎球菌ワクチンは、耳にしたこともあるかと思います。受けられる時期や年齢が決まっていたりすることもあるので、一度確認してみると良いかもしれません。

感染症にかかった際に気をつけること

感染症に気をつけていたけど、かかってしまった…ということも実際あります。

そんな時に気をつけてほしいことをお伝えしていきますね。

①適切な治療を受ける

感染症にはたくさんの種類があり、それぞれ治療が違います。そして、糖尿病の方は重症になりやすいです。だからこそ、ご自身の判断で様子を見るのは危険な状態になることも。

体調に異変を感じたら早めに病院を受診し、医師の指示に従い、適切な治療を受けましょう。

②シックデイに注意する

糖尿病の方が、発熱、下痢、嘔吐をきたしたり、食欲不振のため、食事ができなくなるなどの体調不良の状態をシックデイといいます。

シックデイになると、血糖が乱れやすくなります。また、ご飯が食べられていないから…と自己判断でインスリン注射をやめてしまうと、一気に血糖値が上がってしまったり、糖尿病性ケトアシドーシス(※)の原因となったりすることもあるのです。

※糖尿病性ケトアシドーシスとは、インスリン不足によって引き起こされる急性合併症のこと。

参考記事:糖尿病性ケトアシドーシスとは〜症状・原因・治療をわかりやすく解説〜

そんなシックデイの時に注意するポイントをお伝えします。

1)主治医に連絡する・医療機関を受診する

体調不良が強かったり続いたりする時は、自己判断で行動せず、主治医の指示を受けましょう。とくに消化器症状(嘔吐・下痢)が強い時には早めに病院受診をしてください。

2)適度な食事摂取と十分な水分補給をする

医師から絶食の指示を受けていなければ、少しずつでも食事を摂ってみてください。また、脱水により更に高血糖となる可能性もあるため、1日1-1.5ℓを目安に水分摂取をしましょう。

3)血糖値をこまめに確認する

血糖値が乱れやすいシックデイの間は、血糖値の変動にも注意が必要です。普段よりもこまめな血糖測定(3-4時間毎)をおすすめします。

参考記事:シックデイで糖尿病の方が注意すべきこととは?原因や3つの対策法を解説

まとめ

では糖尿病と感染症についておさらいしますと、

・感染症を予防するために、『血糖のコントロールをすること』『自分自身の体調に注意をすること』『予防接種を受けること』が重要

・感染症にかかったら、『適切な治療を受けること』『シックデイに注意すること』が大切

今回の内容を参考に、感染症には注意して、糖尿病と上手く向き合いながら健康に過ごしてもらえると嬉しいです。

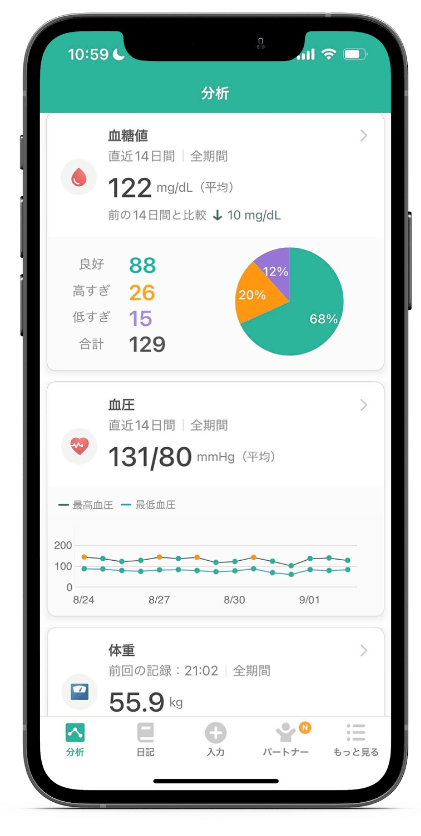

なお、弊社の開発する無料アプリ・シンクヘルスでは血糖値や食事の記録がカンタンにできます。運動や血圧なども記録できますので、ぜひ活用してみてくださいね。

参考文献

医療情報科学研究所編(2016),病気がみえるvol.3 糖尿病・代謝・内分泌 第4版,P61-80

国立国際医療研究センター糖尿病情報センター(2018),糖尿病と感染症のはなし(参照2020年8月28日)

日本内科学会雑誌 108 巻 11 号 2259-2267