糖尿病の方がお雑煮を食べてもいいの?管理栄養士が解説します

当記事の執筆は、管理栄養士 松原知香が担当しました。

*シンクヘルスブログ監修・執筆者情報一覧はこちらをご覧ください

お正月に欠かせないお雑煮。味噌や醤油など味付けは地域によってさまざまですが、どのお雑煮にもお餅は必ず入っています。

メイン食材が餅ということもあり、糖尿病の方は食べてもよいのかと不安を覚えたことがあるかもしれませんね。

結論から言うと、糖尿病の方でもお雑煮は食べられます。

ただし、おせちなどその他に食べる正月料理の食べる量を調節するなど、食べ方には一工夫必要です。

そこで今回は、糖尿病の方がお雑煮を食べる際のポイントについて管理栄養士が解説します。ぜひ最後までご覧ください。

目次

糖尿病の人もお雑煮を食べていいのか

冒頭でもお伝えしましたが、糖尿病がある場合でも基本的にはお雑煮を食べても大丈夫です。

お雑煮は、土地ごとの特色が出た伝統食なので、故郷に帰省したことを味覚により体感できる料理ですよね。そのため、お雑煮を食べないお正月なんて味気なさすぎるという気持ちが湧いてくる人もいらっしゃるでしょう。

しかし、「ハレの日だから特別に」と食べすぎてしまうのは考えもの。お正月であっても「いつもの食事」の延長であることを忘れないでくださいね。

主治医の確認が必要なケースも

お雑煮は群を抜いてカロリーや糖質が高い料理ではないため、禁忌メニューとは言われていません。しかし糖尿病がある方にとって食事は治療の一環ですので、摂取する食品については主治医の確認が必要な人も出てくるでしょう。

年末年始の食生活について注意すべきポイントを事前に聞いておけば安心ですね。

【お雑煮】食べるならココに注意!

お正月はどこもかしこもお祝いモード。そのため気持ちがゆるむ方も多く、 病気がなくとも太りやすい期間です。

そこで、事前に知っておいてもらいたい、お雑煮を食べるときに注意したい3つのポイントをお伝えします。

①おせちは控えめに

おせちは保存性を高めるために糖分や塩分をたっぷりと使って作られたものが多く、糖尿病の方にオススメしにくい料理です。

そこへお雑煮の糖質がプラスされると、糖質過多となり血糖値のコントロールが難しくなります。お雑煮を食べるのであれば、おせちの量はごく控えめにしておくのがベターです。

関連記事

糖尿病とおせち料理の付き合い方~食べ方のポイントを解説~

②別腹として食べない

おせち料理をたらふく食べてからお雑煮へ手を伸ばす方もいますが、この食べ方は糖尿病の人へオススメしません。

なぜなら、たくさんのおせち料理とお雑煮を食べるとカロリー・糖質を摂りすぎて、食後に血糖値が急上昇するリスクがあるからです。

お雑煮は主食と考えて、控えめな量のおせちと一緒に腹8分目になるよう食べてくださいね。

関連記事

血糖値を上げない食べ方について管理栄養士が解説~順番や糖質量も~

③お餅の数

おせち料理も食べることを考えて、1回の食事で食べるのは切り餅1/2個程度に抑えましょう。

なお、切り餅1/2個(27g)のカロリーは60kcal、糖質は13.5gです。

関連記事

餅のカロリーと糖質は高いから太る?〜餅料理やわらび餅について解説~

オススメはこんなお雑煮

糖尿病の方にオススメなのは、

・出汁を効かせた薄い味付けの汁

・野菜、キノコたっぷり

のお雑煮です。

細かくわけると100種類はあると言われているお雑煮。なかでも糖尿病がある方には出汁をしっかりと効かせた醤油味のものがオススメです。出汁のおかげで塩分が少なくても美味しくいただけます。

ただし薄味とはいえ、汁をたくさん飲むと結果として塩分の摂りすぎにつながるため、汁は少なめにしてくださいね。

そしてお雑煮は野菜をふんだんに使いましょう。キノコを入れるのもいいですね。キノコ類は血糖値上昇の抑制効果がある食物繊維を多く含むので、糖尿病の方にオススメの食材です。

なお「吸い口」として季節を感じる柚子の皮を使うと、普段の汁物とは一線を画す品となりますよ。

関連記事

きのこの栄養成分で健康をサポート~必見のダイエット効果や食べ方も大公開~

糖尿病に良い食べ物は?食材やメニューを管理栄養士が紹介【医師監修】

まとめ

以上、糖尿病の人がお雑煮を食べていいのかについて解説しました。

基本的には糖尿病があってもお雑煮は食べられますが、

・別腹として食べない

・餅は1/2個まで

に注意して、野菜やキノコをたっぷり入れて作りましょう。

それでは、当記事があなたの健康づくりのお役に立てば嬉しいです。

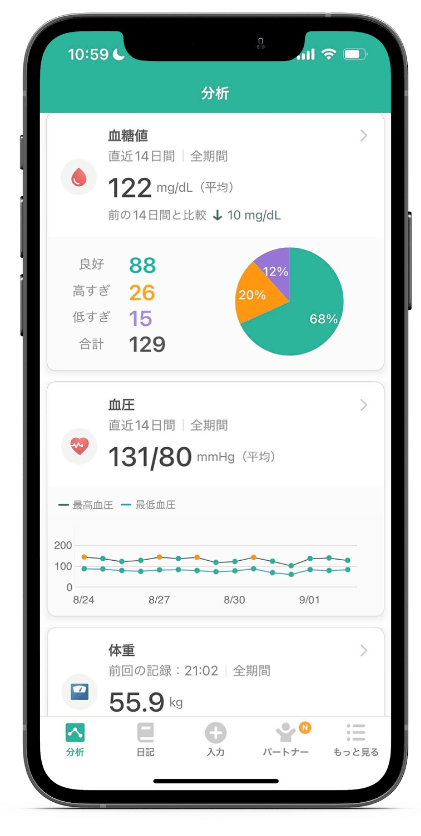

なお、弊社の開発する無料アプリ・シンクヘルスでは体重・カロリー&糖質を含む、食事・血糖値などの記録がカンタンにできます。日々の健康管理でぜひ活用してみてください。

参考文献

農林水産省 全国のいろいろな雑煮

文部科学省 食品成分データベース