きのこの栄養成分で健康をサポート~必見のダイエット効果や食べ方も大公開~

当記事の執筆は、管理栄養士 前間弘美が担当しました。

*シンクヘルスブログ監修・執筆者情報一覧はこちらをご覧ください

「きのこの栄養は健康にいい!」という話は、誰しも一度聞いたことがありますよね。たしかに、きのこの栄養は私たちの体に欠かせないものばかりです。

しかもきのこは低カロリーであるため、ダイエットにもってこいの食材なのです。

しかし、きのこの栄養にどのような効果があるのかを言える方は少ないでしょう。

そこで今回は、きのこ全般に含まれる栄養素の効果や、効率的に栄養をとる食べ方についてお話します。

さらに、栄養豊富なきのこランキングもご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください。

目次

きのこの栄養素と効能

きのこの種類はたくさんありますが、今回はスーパーでもよく見る「しいたけ・しめじ・えのき・エリンギ・舞茸・なめこ」の6種類に関する栄養素をまとめてお話しいたします。

エネルギー作りに欠かせないビタミンB1

ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変えるために必要な栄養素です。きのこの中ではえのきに多く含まれています。

参考記事:意外にたくさん!えのきに含まれる栄養成分~ダイエット効果やレシピもご紹介~

発育にはビタミンB2

ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康を保ち、発育を促進する栄養素で、きのこ全般に含まれています。

全身の健康に関わるナイアシン

ナイアシンは、皮膚や粘膜、髪の毛の健康を維持してくれる栄養素です。

きのこ全般に多く含まれ、とくにえのきとエリンギは1パック(約100g)で成人1日の必要量の半分を摂ることができます。

参考記事:エリンギは不足しがちな栄養の宝庫!~食べるべき理由やレシピを大公開~

カルシウムを助けるビタミンD

ビタミンDは骨や歯の発育を促す栄養素です。

とくに舞茸に多く含まれ、1パック(約100g)で成人の1日における目安量の半分を補えます。また、しいたけは乾燥させることでビタミンDが増え、おおよそ11倍にもなることがわかっています。

参考記事:食べなきゃ損!舞茸の栄養と効能~ダイエットに効果的な理由も解説します~

便通を促し、腸内環境を整える食物繊維

きのこには水に溶けない不溶性食物繊維が多く含まれ、水を吸収し便の量を増やすことで腸を刺激して便通を促す効果があります。水に溶ける水溶性食物繊維は、血糖値上昇の抑制や血液中のコレステロール濃度を低下させる働きがあります。

参考記事:低カロリーで健康にもいい!なめこの栄養と効果~簡単レシピもご紹介~

料理の美味しさを増すグルタミン酸

グルタミン酸はうまみ成分の1つで、料理の旨味を増してくれる効果があります。

きのこの中ではしいたけに多く含まれています。

参考記事:実はすごい!しいたけに詰まった栄養成分と効能効果を徹底解剖

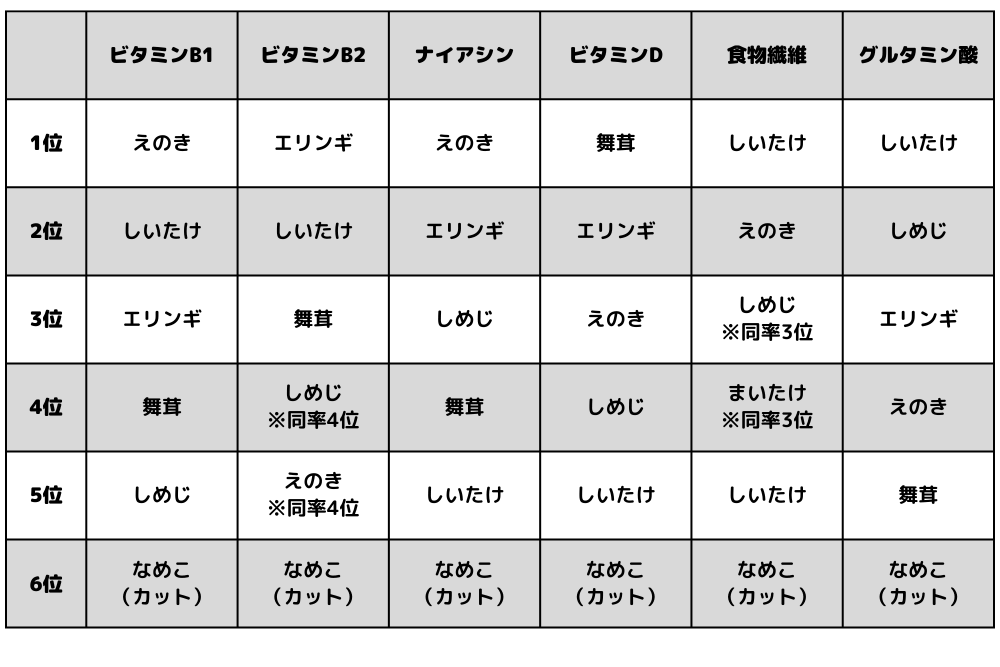

【決定!】栄養豊富なきのこランキング

きのこの栄養素について知ったところで、どのきのこが一番栄養を多く含んでいるのか、知りたいですよね。

今回は、きのこ100gあたりに含まれる栄養素の量を比較しました。

結果はご覧のとおりで、しいたけが食物繊維とグルタミン酸で1位、ビタミンB1・B2で2位と上位をしめて第1位です。次いで、えのき・エリンギとなります。

一方なめこは、しいたけの中でも栄養素の量が少ないという結果でした。

きのこの栄養素を活かす効果的な食べ方

きのこに含まれるビタミンDは脂溶性ビタミンと呼ばれ、油と一緒に摂ることで吸収されやすくなる栄養素です。

そのためビタミンDは、きのこを油で炒めたり、揚げ物にすることで効率よく摂取できるようになります。

加熱すると栄養素に変化があるのか

加熱するだけで栄養素に大きな変化があるわけではありません。しかし、きのこに含まれるビタミンB1、B2、ナイアシンは水溶性ビタミンと呼ばれる、水に溶けやすい栄養素ですので、茹でると水の中に溶け出してしまいます。

そのため水溶性ビタミンを積極的に摂りたい場合は、みそ汁やスープなどの汁ごと食べられる調理法にするとよいでしょう。

きのこは冷凍した方がいいって本当?

「きのこを冷凍するとうま味成分が増す」という研究結果があるようですので、料理に旨味が増すことが期待できます。

買ってきたきのこは水で洗わずに根元を切り落とし、食べやすい大きさに切ったらすぐ冷凍庫で保存することで、新鮮なまま保存できます。使うときは凍ったまま調理できるので、便利ですね。

また、きのこをすぐに食べない時は冷凍保存すると、食品ロスを防ぐことにつながります。ただし、きのこを冷凍すると独特の歯ごたえはなくなってしまいます。好みの食感などに合わせて、生と冷凍を使い分けるとよいでしょう。

参考記事:しめじは栄養豊富!~効能や効果的な食べ方を管理栄養士が解説~

きのこがダイエットに向いている理由

きのこは一般的な食品の中で低カロリーなのでダイエットに向いています。

参考までに、スーパーなどでよく見かける、人参・玉ねぎ・じゃがいもと比較してみましょう。

先ほど栄養素の量で比較した際、最下位だったなめこが、今度は一番低カロリーであるとわかりましたね。

また、きのこはクセがなく他の食材と組み合わせやすいので、魚や肉料理をボリュームアップさせるのに最適です。いつもの料理に足すことで、カロリーを抑えた上に満足感を得られるようになるため、きのこはダイエットに向いているといえるでしょう。

毎日食べると体に悪い?

結論から申し上げますと、きのこは毎日食べても体に悪くありません。

厚生労働省が発表した「健康日本21」では、生活習慣病などを予防し、健康な生活を送るために、1日350g以上の野菜を食べることが推奨されています。野菜類の中にはきのこも含まれるので、その他の野菜とあわせて毎日350g以上食べるよいでしょう。

食べ過ぎるとデメリットがあるのか

きのこに含まれるビタミンDは、摂り過ぎると高カルシウム血症が起こり、腎機能障害・食欲不振・嘔吐などの症状が出る可能性もあります。

しかし、きのこの中でビタミンDが多く含まれる舞茸でも20パック以上食べない限り大丈夫なので、心配し過ぎる必要はありません。

まとめ

以上、きのこはビタミンB1,B2、ナイアシン、ビタミンD、食物繊維などの体に有用な栄養素や、うま味成分であるグルタミン酸が含まれる食材だとわかりました。

また、きのこには摂りたい栄養素によって効果的な調理方法があるので、使い分けるとよいでしょう。きのこは一般的な食品の中では低カロリーですので、ダイエット中にも取り入れていきたいですね。

それでは当記事が参考となり、栄養たっぷりのきのこを日々の食卓に取り入れていただければ幸いです。

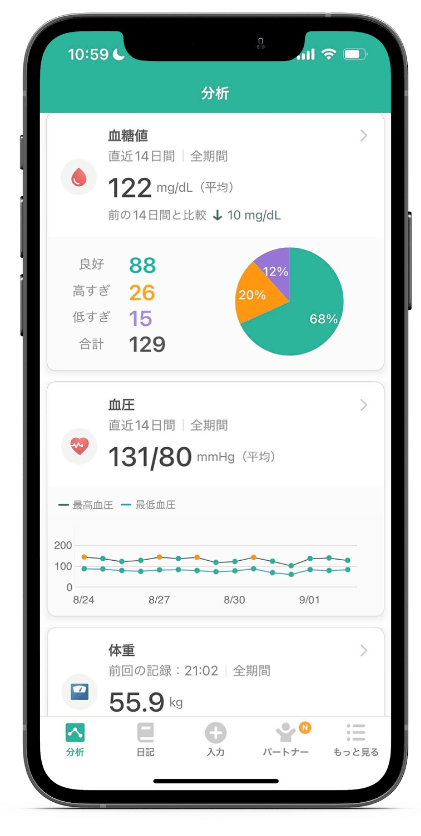

なお、弊社の開発する無料の人気アプリ・シンクヘルスでは食事、体重、運動、血糖値の記録がとてもカンタンにできます。日々の健康管理・維持にぜひ活用してみてくださいね。

参考文献

文部科学省 食品成分データベース

林野庁 きのこのはなし

alic農畜産業振興機構 うま味について

厚生労働省 e-ヘルスネット 日本人の食事摂取基準2020年版

公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット

女子栄養大学 キノコは冷凍に適しているか