【医師監修】インスリンとは〜糖尿病との関係・治療・注射についてわかりやすく解説〜

当記事は、内科認定医・糖尿病専門医 古賀 萌奈美先生にご監修いただきました。

執筆はライター 前間弘美(管理栄養士)が担当しました。

*シンクヘルスブログ監修・執筆者情報一覧はこちらをご覧ください

「インスリンって言葉はよく聞くけど、くわしく知らない」

「インスリンを打つってどういうこと?」

インスリンは糖尿病と切っても切れない関係にあるものです。

そこで当記事では、インスリンと糖尿病の関係・治療・注射についてわかりやすく解説いたします。

目次

インスリンとは?

インスリンとは、私たちの体の中にあるホルモンの1つです。ホルモンとは、私たちの体の中で必要なさまざまな働きを調整する化学物質です。

インスリンには大きく分けて3つの働きがあります。

①筋肉・肝臓・脂肪組織へ糖の取り込みを促進して血糖値を下げる

②取り込んだ糖からグリコーゲン(※)や脂肪を合成して貯蔵する

③筋肉や血液のもととなるたんぱく質を合成し成長を促進する

(※)体内でエネルギーを一時的に保存するために糖をたくさんつなげたもの

私たちの体の中に血糖値を上げるホルモンはいくつかありますが、血糖値を下げるホルモンはインスリンだけです。

インスリンと糖尿病の関係

インスリンは血糖値を一定に保つホルモンであるため、糖尿病と深い関係にあります。

そもそも糖尿病とは、高血糖が長く続く状態のことをいいます。なぜ高血糖状態が続くかというと、インスリンの分泌が不足したり、インスリンが効きにくくなったりするためです。なお、インスリンが効きにくくなることをインスリン抵抗性といいます。

私たちの体は糖質の多い食べ物を摂取すると、血糖値(血液中のブドウ糖濃度)が上がります。すると、すい臓からインスリンが分泌されて筋肉や細胞に糖を取り込み、血糖値を下げる働きが起こるのです。

しかし、インスリンの分泌不足や効きが悪いと、血液中の糖を取り込む働きが起こりにくくなります。そのため高血糖状態が続き、糖尿病の発症につながります。

インスリン抵抗性について

インスリン抵抗性とは、インスリンは分泌されているのに効果を十分に発揮できない状態のことです。インスリンが効きにくくなると、細胞が効率よく糖を取り込むことができず血糖値を上昇させる要因となります。

インスリン抵抗性は、インスリン感受性(※)に関わるさまざまな遺伝子が異常を起こすほか、肥満・食べすぎ・油の多い食事・運動不足・ストレス・加齢などの環境因子が関与しています。

(※)細胞に送ろうと働いているインスリンとブドウ糖が結合したものを受け取る働きのこと

インスリン療法が必要になるのはどんなとき?

1型糖尿病の場合、インスリンによる治療が必須です。

また2型糖尿病の場合も医師の判断で、インスリン療法が必要な場合もあります。2型糖尿病は基本的に食事療法や運動療法をおこないますが、インスリン療法を併用することも少なくありません。

1型糖尿病の場合

1型糖尿病はインスリン療法が治療の中心です。なぜなら、1型糖尿病はインスリンを分泌するすい臓のβ細胞が破壊される病気だからです。

インスリン療法を行い、健康な人と同じインスリン分泌パターンに近づけます。

私たちの体内では、すい臓がインスリンを分泌しています。そしてインスリン分泌には血糖値を上げるホルモンの動きに対して常に分泌を続ける基礎分泌と、食事後など急速に血糖値が上がることに対して分泌する追加分泌があるのです。

1型糖尿病の場合、基礎分泌と追加分泌の両方が障害されるため、基本的には1日4回のインスリン注射が必要です。寝る前や朝に基礎分泌を補うためのインスリンと、食事の前に追加分泌を補います。

参考記事:1型糖尿病とは〜原因・症状から治療と生活の注意点をわかりやすく解説〜

2型糖尿病の場合

2型糖尿病においては、病状に合わせて主治医が治療法を検討します。

インスリン依存状態(※)がない場合、食事療法・運動療法が基本です。食事療法や運動療法だけで血糖コントロールがうまくいかない場合は、血糖値を下げる薬の服用やインスリン注射をします。

(※)インスリンの分泌がほとんど、もしくは全くなくなった状態で、常にインスリン注射で補う必要がある状態のこと

なおインスリン依存状態の場合、1型糖尿病のインスリン治療と同じようにインスリン注射が必要です。あわせて食事療法や運動療法をおこないます。

参考記事:2型糖尿病とは〜原因・予防・治療のポイントを初心者向けに解説〜

早期にインスリン療法をはじめるメリットも

2型糖尿病の場合、早期にインスリン療法をおこなうことですい臓を休ませられる、といわれています。

そして、結果的にすい臓の機能が回復し、インスリンの分泌が増える可能性もあるのです。

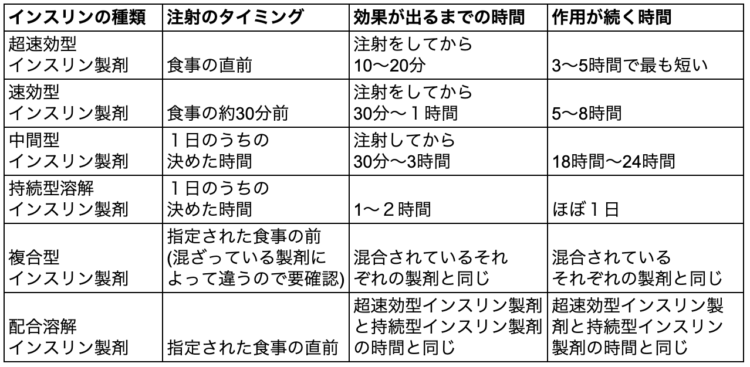

インスリン注射の種類

インスリン注射の種類について下の表にまとめました。

注射器の使い方と注射部位

一般的な注射器の使い方と注射部位について、お伝えします。くわしくは担当医からの説明を聞いてくださいね。

注射器の使い方

①必要な物品を用意し、注射薬の残量を確認

②手を洗う

③懸濁製剤の場合、上下に振り手の中で転がして全体が白っぽく均一になるように混ぜる

④注射する部位を決める

⑤注射製剤のゴム栓を消毒し針をつけてキャップを外す

⑥空打ち(注射製剤を指定された量に合わせて注入ボタンを押して液が出ることを確認する)

⑦医師の指示通りの注射量に単位を合わせる

⑧注射部位を消毒し、注射針を皮膚に垂直に刺す

⑨注入ボタンを0になるまで押し、押し込んだまま10秒数えたらゆっくり抜く

⑩針にキャップをつけて外し、針捨てに捨てる

⑪注射製剤にキャップをつけて直射日光を避けた室温で保管する

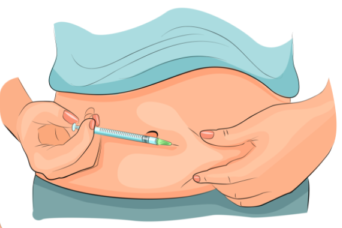

注射部位

注射するのに良い部位は、お腹・上腕の外側・お尻・太ももなどです。

薬の効きが早い順番に並べると、お腹→上腕→お尻→太ももの順です。

同じ場所に注射を続けるとその部分が脂肪に変化して固くなり、薬をうまく吸収できなくなります。注射を打つ部分は毎回少しずつずらしましょう。

インスリン注射による副作用

インスリン注射の副作用として注意をしたいのは、低血糖です。

インスリンは血糖値を下げるための薬なので、血糖値が下がりすぎて低血糖になることもあります。

・脈がはやくなる

・手や指が震える

といった症状が出たら低血糖になっている可能性があるので血糖測定をしてください。低血糖になっていたら、すぐにブドウ糖を摂取するなど血糖値を上げるようにしましょう。

かかりつけの病院で、低血糖時の対応を聞いておくと安心ですね。

太ることはあるの?

インスリンを補充すると血液中の糖がエネルギーとして利用できるようになるため、太ることもあります。

しかし、それは体が本来の状態に戻ったということなので、決して悪いことではありません。

とはいえ、食べすぎや運動不足で必要以上に太ってもよいわけではないので注意しましょう。

インスリンポンプ療法とは

インスリンを持続的に注入できる小型のポンプを使用した、インスリン療法のことです。

インスリンポンプは2~3日に1回針を刺し、かんたんなボタン操作でインスリンを注入できます。

ただし、使用中に機器が壊れた場合はインスリンの注入が止まってしまう可能性もあります。命にかかわることなので、専門家から指導やサポートを受けて安全に使用しましょう。

まとめ

以上、インスリンは血糖値を下げるホルモンで、糖尿病と深いかかわりがあるとわかりました。

インスリン療法は注射やポンプを使って、インスリンを注入します。1型糖尿病の方はインスリン療法が必須で、2型糖尿病の方も医師の判断によってインスリン療法が必要な場合があります。

低血糖などの副作用もあるので、医師の話をしっかりと聞いて使用しましょう。

それでは当記事を参考に、あなたがインスリンについて知識を深める手助けになれば、嬉しいです。

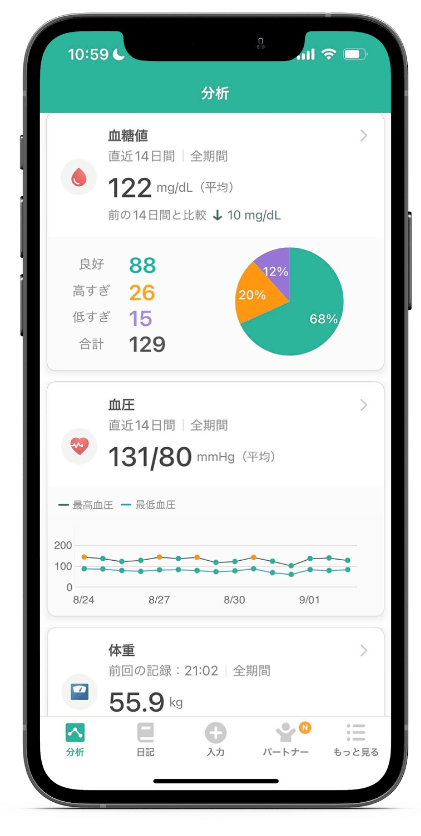

なお、弊社の開発する無料アプリ・シンクヘルスでは血糖値や食事の記録がカンタンにできます。運動や血圧なども記録できますので、ぜひ活用してみてくださいね。

参考文献

・医療情報科学研究所 病気がみえるvol.3 糖尿病・代謝・内分泌 第5版

・国立国際医療研究センター糖尿病情報センター 血糖値を下げる注射薬