いんげんの栄養と効能~健康効果や美味しいレシピをたっぷりと紹介~

当記事の執筆は、管理栄養士 高木万智が担当しました。

*シンクヘルスブログ監修・執筆者情報一覧はこちらをご覧ください

最近「いんげん」食べていますか?いんげんは常備野菜として家にあることは少ないのではないかと思います。

しかし、それではもったいない!

実はあれほど細長くひょろひょろとした見た目でも、さまざまな栄養素が含まれていて、とても優秀な野菜なのです。

今回はそんな「いんげん」の魅力的な栄養素のご紹介から、美味しく食べられるレシピまで載せています。どうぞ最後までご覧ください。

目次

いんげんの栄養と効能

一般的に「いんげん」と言われる野菜の正式な名前は「さやいんげん」です。

ここでは「さやいんげん」に含まれる特筆すべき栄養素についてお伝えします。

老化を防ぐ「β‐カロテン」

β‐カロテンには、強い抗酸化作用があります。

なお抗酸化作用とは、酸化を防ぐ働きのことです。

体内の酸化が進むと細胞が傷付き、血管や肌の老化が進みます。

つまり健康や美肌を維持するには、β‐カロテンなど抗酸化作用のある栄養素が欠かせません。

むくみの解消に役立つ「カリウム」

カリウムは、腎臓を介してナトリウム(塩分)を排泄する役割があります。

日本人は塩分の摂取が多いとされていますので、カリウムの摂取を増やすことで高血圧の予防にもつながります。

参考記事:【医師監修】高血圧を予防する生活習慣とは~5つのポイントを各分野の専門家が解説~

代謝を助ける「ビタミンB群」

ビタミンB群は体の中のさまざまな代謝に続いています。

ビタミンB群はいくつかの種類があり、それぞれ単体ではうまく回らず、ビタミンB同士で作用しながら力を発揮しています。

そのため、さまざまな種類のビタミンBが一緒に摂れるいんげんは、代謝アップにはもってこいの食材なのです。

丈夫な骨を作るのに必要な「ビタミンK」

骨を作るのに必要な栄養素といえばカルシウムを思い浮かべますが、実はビタミンKも骨を作る際に大活躍しています。

ビタミンKは、骨を硬くする成分であるカルシウムを骨に沈着しやすくする働きがあるため、骨しょう症の予防など、骨を丈夫にする栄養素の一つです。

また、動脈にカルシウムがくっついて血管を固くしてしまう動脈硬化を防ぐ働きがあるともいわれていますので、中高年の方々には必須の栄養素といえます。

妊娠中の方には欠かせない「葉酸」

葉酸は体のもとになるたんぱく質を作るのを助けたり、新しい細胞ができる時にその中心となる核を作るのに大切な働きをしています。

そのため、細胞分裂が盛んな妊娠中や成長が著しい子供は多量の葉酸を必要とします。

参考記事:【医師監修】妊娠高血圧症候群とは~症状や妊婦さんにできる予防法を紹介~

便秘の解消に効果的な「食物繊維」

食物繊維にはお通じをよくする働きがあります。

食物繊維には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がありますが、いんげんに多く含まれるのは不溶性です。

不溶性食物繊維は、便のかさを増してお通じを出やすくしますので、便秘気味の方にはぜひ摂っていただきたい栄養素といえます。

いんげんのカロリーと糖質は?加工すると栄養価は変わるのか

生のいんげんの栄養価は100g当たりのエネルギーは23kcal 、糖質は2.2gで、加工による変化はほぼありません。

茹でた場合

いんげんは一般的に1分半~2分ほど茹でますが、栄養素は大きく変化しませんのでご安心ください。

一般的に茹でると流出しやすいといわれるカリウムも、いんげんではしっかりと残っています。

しかし、いんげんを切ってから茹でると切った面からカリウムが出てしまう可能性があります。

したがって、いんげんは切らずに茹でるほうがよいでしょう。

冷凍のいんげんはどうか

「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」では、冷凍いんげんの栄養素について記載されていません。

しかし茹でた場合に大きく栄養素が変わらないこと、冷凍しても消える栄養素はないことを加味すると、栄養素が大きく変化することはないと推測されます。

参考記事:冷凍野菜に栄養はあるの?~オススメレシピとともに管理栄養士が解説~

いんげんを食べすぎるとどうなる?

いんげんをたくさん食べても、栄養素の過剰症となる心配はありません。

しかし、お腹で吸収されない食物繊維も含まれていますので、うまく消化できずに便秘や下痢を引き起こしてしまう可能性はあります。

厚生労働省では野菜の摂取目標量を1日350gとしていますので、野菜の組み合わせのうちの1つとしていんげんを食べるとよいでしょう。

参考記事:豆苗の栄養成分と効能~栄養を逃さない効果的な食べ方も解説~

まぎらわしい名称「いんげん」

ここで「いんげん」と名の付く食品について簡単に説明いたします。

いんげん豆

いんげん豆はその名の通り、豆です。金時豆、白花豆、うずら豆など、聞いたことがあるかと思いますが、これらの豆は品種は違いますが、すべていんげん豆です。

似ているモロッコいんげん

最近よく見かけるようになったモロッコいんげん。

「平(ひら)ざやいんげん」という品種で、さやの幅が広く平たい見た目で、特有の甘味があります。

さやいんげんと同じく、いんげん豆の未熟なうちに食べるのが特徴です。

詳しい栄養成分値は公表されていませんが、さやいんげんと似た栄養成分を持っていると推測されます。

いんげんの栄養素をとれるレシピをご紹介

いんげんに豊富なβ‐カロテンは脂溶性ビタミンといわれ、油を使うことで効率よく摂取できます。

めんつゆは手作りでも市販のものでも。お酢を入れることでさっぱりと味を引き締めます。

いんげんだけではなく、ほかの食材も入れることで旨味がアップしますので、季節の野菜を加えてぜひお試しください。

【いんげんと野菜のさっぱり焼き浸し】

いんげんとお好きなお野菜

(今回のレシピでは)

・いんげん 50g

・パプリカ 1/2個

・ズッキーニ 1/2個

・かぼちゃ 150g

・油 小さじ2

◆つけ汁

・だし汁 2カップ

・醤油 大さじ3

・みりん 大さじ2

・ラカント 大さじ2

・お酢 大さじ1

・ごま油 小さじ1

【作り方】

①めんつゆの材料をお鍋に入れてひと煮立ちさせる。そこにお酢とごま油を加える

②いんげんは筋のあるものは取り、端を落として3等分に、パプリカはくし切り、ズッキーニは放射状に、かぼちゃは5mmの厚さに切る

③熱したフライパンに②の野菜を並べ、弱中火でじっくりと焦げ目がつくまで両面焼く(焦げ目がつくまでは野菜を動かさないのがポイント)

④保存容器などに③の野菜を移し、①のつゆをひたひたになるくらいまで注ぐ

⑤冷蔵庫で2~3時間程おいておくと、美味しく召し上がることができます

まとめ

以上、いんげんの栄養成分や特徴をご紹介しました。

いんげんにはさまざまな栄養素が含まれていましたね。とくに、通常茹でると損なわれる栄養素も失わずに食べられる優秀な野菜であることがわかりました。

それでは、当記事が皆さんの今後の食生活に役立つと幸いです。

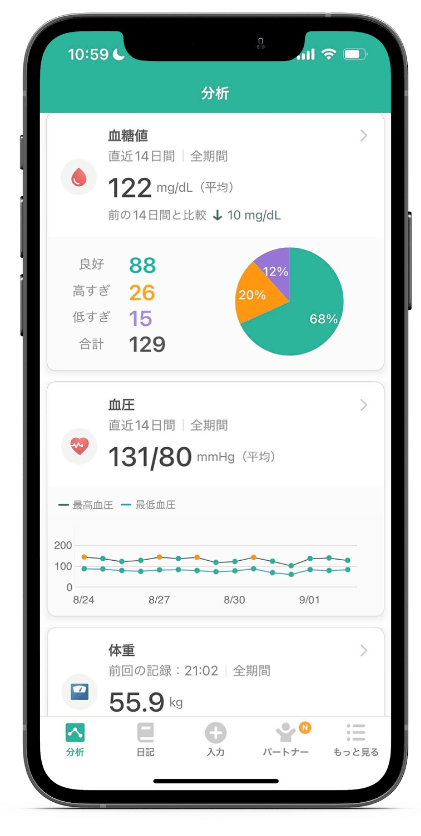

なお、弊社の開発する無料アプリ・シンクヘルスでは体重・カロリー&糖質を含む、食事・血糖値などの記録がカンタンにできます。日々の健康管理でぜひ活用してみてください。

【参考文献】

文部科学省 食品成分データベース

厚生労働省 e-ヘルスネット

公益財団法人日本豆類協会 豆の種類

独立行政法人 農畜産業振興機構 さやいんげん