【医師監修】高齢者に多い糖尿病と認知症の関係〜日々の生活で血糖値に気をつけよう〜

当記事は、内科認定医・糖尿病専門医 古賀 萌奈美先生にご監修いただきました。

執筆はライター松原知香(管理栄養士)が担当しました。

*シンクヘルスブログ監修・執筆者情報一覧はこちらをご覧ください誰でも年齢を重ねるごとに物忘れがでてきますよね。

そしてあなたのご家族でも、「昨日の朝何を食べたか忘れてしまった」「めがねを何処に置いたか忘れてしまった」など、この程度の物忘れであればよく目にするかと思います。

加齢による物忘れは体験の一部を忘れてしまうのが特徴です。

しかし、食事をしたこと自体を忘れてしまったり、ごはんの食べ方を忘れてしまうような場合はただの物忘れではありません。

このような体験した全体を忘れてしまっている場合は日常生活に支障がでてきてしまいますよね。これが「認知症」です。

実は、糖尿病の方は認知症を発症しやすいと言われているのはご存じでしょうか。

そこで今回は認知症と糖尿病がどのように関係しているのか、糖尿病のご家族を支えるあなたに向けて、分かりやすく説明していきます。

目次

糖尿病と認知症はなぜ関係があるの?

認知症の原因疾患の半数を占めているものがアルツハイマー型認知症です。次いで脳血管性認知症があります。

そして糖尿病の方は、非糖尿病の方よりアルツハイマー型認知症に約1.5倍なりやすく、脳血管性認知症に約2.5倍なりやすいと報告されています。

なぜこんなにも、糖尿病の方は認知症のリスクが高いのでしょうか。

アルツハイマー型認知症の原因物質が蓄積しやすい

糖尿病の方は、アルツハイマー型認知症の一因である老人斑(いわゆる“脳のシミ”)ができやすい傾向にあるのです。

老人斑の原因物質は「β アミロイド」や「タウ蛋白」というタンパク質です。βアミロイドについては、血糖値を下げるインスリンというホルモンによって蓄積が抑制されることがわかっています。

加えて、血糖値を下げる役目を終えたインスリンを分解するインスリン分解酵素に、βアミロイドを分解する作用があるといわれているのです。

しかし、高血糖状態が続くとインスリンの量が増えすぎてしまいます。すると、インスリン分解酵素はインスリンの分解で手いっぱいで、β アミロイドの分解が遅れてしまい脳細胞内にβ アミロイドが蓄積してしまうことも。

この蓄積したβアミロイドが神経細胞を障害し、認知・記憶障害をきたします。また沈着したβアミロイドにより、沈着部位の脳萎縮が引き起こされるのです。

ちなみにβアミロイドやタウ蛋白が蓄積する原因として、加齢や遺伝の他に糖尿病・高血圧といった生活習慣病や喫煙の関与も考えられています。

脳血管性認知症は動脈硬化が原因

脳血管性認知症は脳梗塞や脳出血などで脳に血流がいかず、脳細胞の死滅により起こる認知症です。糖尿病の方は動脈硬化を起こしやすく、脳血管疾患を起こしやすい状態で、脳血管性認知症のリスクが2.5倍と高い数値となっています。

低血糖も認知症のリスクをあげてしまう?!

糖尿病の治療で起こる低血糖、なかでもけいれんや昏睡状態に陥る重症低血糖は認知症のリスクを高めるのです。

低血糖発作が1 回起きると認知症リスクが1.3倍、2 回の場合 1.8倍、3 回以上の場合は1.9倍とされています。

逆に認知症は低血糖イベントのリスクを3倍、および薬物療法を自己管理できないことに対するリスクを4倍上昇させると言われています。

参考記事:低血糖とはどのような症状?~原因や高血糖についてもわかりやすく解説~

認知症の初期症状とは

以下、認知症の初期症状について箇条書きで説明します。

・場所や日付の感覚がなくなってしまった

・バスや電車を使って外出や買い物ができなくなってしまった

・ごはんの準備が出来なくなってしまった

・お金の管理が出来なくなってしまった

・決まった内服を行うことが出来なくなってしまった

・無気力や無関心など活気が無くなってしまった

認知症は初期症状の早期発見・早期治療がとても大切です。

適切な治療を早めに受けることで、症状の進行を遅らせることができます。 そのため早期発見には、ご家族の日常生活に変化がないか注意してみてください。

もし上記に当てはまるものがあれば、ご家族を医療機関に受診させ早期治療につなげることがとても大切です。

参考記事:糖尿病予備群を正しく知ろう 〜症状・血糖値の仕組み・予防をわかりやすく解説〜

アルツハイマー型認知症になると寿命はどれくらい?

認知症の半数を占めるアルツハイマー型認知症の方は、診断からの平均生存期間が7年とされています。

ただし、進行の速さにはばらつきがあるため、あくまでも目安の数値です。また歩行不能(いわゆる寝たきり)になってからの平均生存期間は約6カ月と言われています。

糖尿病の方が認知症を予防するには

糖尿病の方の場合、血糖値を正常値に近づけるために適切な治療を受けることが認知症の予防につながります。

そもそも、すべての糖尿病の方が認知症になりやすいわけではありません。治療して正常血糖値まで改善すると、リスクは増加しないとの報告もあります。

一方で、未治療の糖尿病の方は認知症の発症リスクが1.6倍であることもわかっています。加えて、HbA1c8.0%以上の高血糖は認知機能障害や認知症発症の危険因子であることからも、治療を受けることが認知症を防ぐといえるでしょう。

介護者の方へ~すでに認知症の方が糖尿病を治療する際の注意点~

すでに認知症の症状のある方が糖尿病になった場合、糖尿病薬の内服や注射、食事や運動の管理が上手くできなくなり、糖尿病の悪化につながることがあります。

糖尿病のより良い治療と管理のためには、心身ともに支えるご家族等のキーパーソンの存在、または社会保険や在宅医療を活用して、社会全体でのバックアップが必要不可欠となっていきます。

糖尿病を患っていて、認知症になってしまった家族を支えるにはどのようなことに気を付けたら良いのか悩んでいませんか?

そこで食事、運動、内服の観点から注意点について、話していきます。

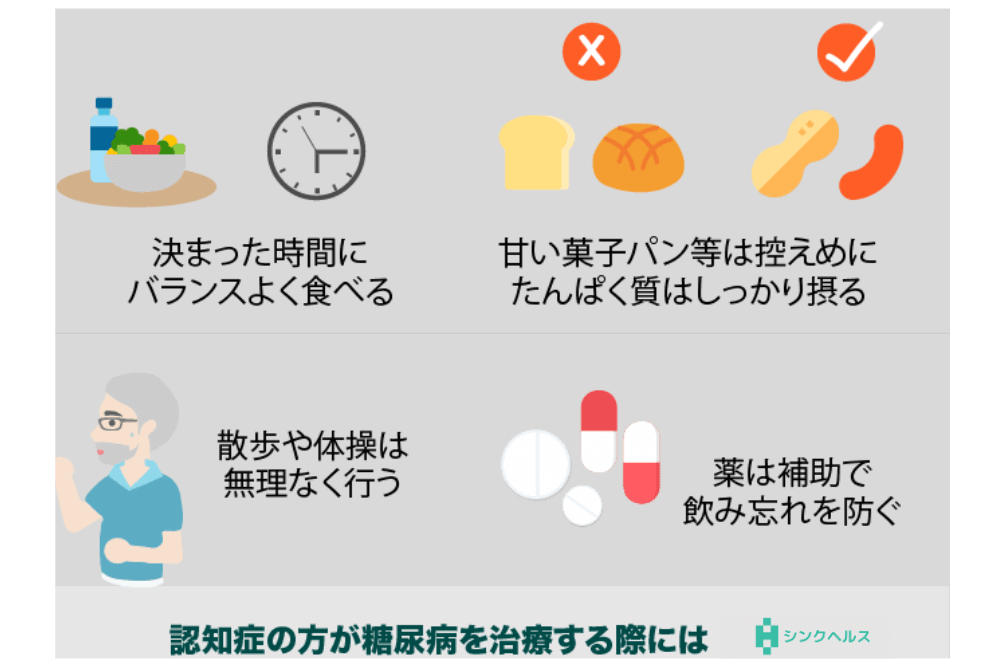

食事療法で気をつけること

高齢者の方ではエネルギーの割合は炭水化物を50~60%、脂質20~30%、たんぱく質15~20%を目安にすると良いでしょう。

しかし、このような割合を言われてもどのように注意したら分からないですよね。

具体的には高齢者の方はたんぱく質の摂取が少なくなりやすいと言われているので、牛乳やヨーグルトの乳製品や卵、肉、魚、お豆腐、納豆などのタンパク質が多く含まれている食品を取り入れるようにしましょう。

また、ビタミンやミネラル、カルシウムも適正にバランス良くとる必要があります。

血糖値をコントロールするには、緑黄色野菜の摂取が勧められています。(腎臓の機能が悪い方は、カリウムを取りすぎないように注意しましょう)

血糖値をより良い値でコントロールするには、偏りなくバランスをよく食事をとることがとても大切です。

一方で、高齢者の方は甘味料や果物を摂りすぎてしまう傾向がありますので、とくに高血糖への注意が必要です。

運動療法で気をつけること

定期的な運動習慣は血糖コントロールに良いといわれています。

激しい運動は体に負担がかかってしまうので、家事や買い物など日常生活での動作を増やしながら、散歩や体操などの有酸素運動を生活に取り入れるよう見守りましょう。

運動は血糖コントロールだけでなく、気分転換や体力維持にもつながり、身体運動自体が認知機能の改善効果を示したという報告もあります。

薬の飲み方について

高齢になると腎臓や肝臓の機能が低下していきます。

血糖を下げる薬(血糖降下薬)を使うと、薬を排泄・分解する力が弱いために、薬が効きすぎて低血糖になってしまうことがあります。

また高齢者は低血糖の典型的な症状(冷や汗、手の震えなど)が出にくいため、低血糖が見逃されやすいです。普段と少しでも違う様子があれば低血糖を疑いましょう。

低血糖を放置してしまうと重度の意識障害につながり、認知症の悪化にもつながります。そのため、主治医や看護師、薬剤師に低血糖時の対応をしっかりと確認しておきましょう。

また、認知症で糖尿病を患う方は薬の飲み忘れも想定されますので、補助される方はしっかりと薬の管理を行うようにしてください。

まとめ

糖尿病となり血糖値のコントロールが上手くいかないと認知症のリスクが高くなってしまうことが分かりましたね。

認知症は完治することは出来ませんが、進行を遅らせることができます。

そのためには早期発見・早期治療がとても大事です。少しでも様子が変わってしまったと感じたら医師に相談しましょう。

糖尿病と認知症。 どちらも患ってしまうと、日常生活で気にかけなければいけない事が多くなってしまいます。

まずは糖尿病とはどんなものか、認知症はどんなものかをしっかり本人もご家族も理解をすることが大事です。 そして、ご家族だけで悩まず、医師や看護師に相談してください。

物忘れ外来がある病院もあります。また、利用できる社会サービス等もあります。是非相談してみてください。

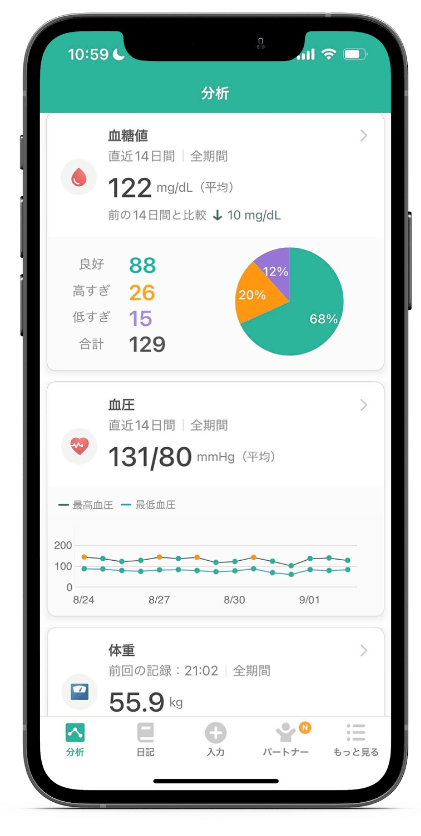

なお、弊社の開発する無料アプリ・シンクヘルスでは血糖値や食事の記録がカンタンにできます。運動や血圧なども記録できますので、ぜひ活用してみてくださいね。

参考文献

看護につなげる形態機能学 菱沼典子 株式会社メヂカルフレンド社 2018年 p.51

病気がみえる7 脳・神経 医療情報科学研究所編 株式会社メディックメディア 2015年p336-347

国立国際医療研究センター糖尿病センター 高齢者と糖尿病(参照9月22日)

我が国における高齢認知症の実態と予防~久山町研究所からのメッセージ~ 尾前照雄.清原祐 日本医療・病院管理学会誌(149) 201年p57

J-Stage 食事管理が困難な高齢者糖尿病にどう対処するか 小沼富男 日老医誌 2007年 44 p203-205

糖尿病と認知機能障害 大澤匡弘、山田彬博 日薬理誌 2013 142 p201