オクラの栄養と効果がすごい!〜調理法や食べ合わせをわかりやすく解説〜

当記事の執筆は、管理栄養士 白石香代子が担当しました。

*シンクヘルスブログ監修・執筆者情報一覧はこちらをご覧ください

独特のネバネバが特徴的なオクラ。刻んで和え物にしたり、そのままの形で食べたりしても美味しいですよね。

そんなオクラは緑黄色野菜の一つで

・体の調子を整えるビタミン(β‐カロテン、葉酸)

・体の機能を調節するミネラル(カリウム、カルシウム)

・おなかをスッキリさせる食物繊維

などの効果が期待できる栄養素が含まれています。

そこで今回は、オクラの栄養とその効能効果について、詳しく解説していきます。オクラと相性がよく、健康によい組み合わせも紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

オクラの栄養と効能効果

オクラにはビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素が多く含まれています。

それでは、各栄養素について見ていきましょう。

体の調子を整えるビタミン

■β‐カロテン

β‐カロテンは体内でビタミンAへと変化し、鼻や喉の粘膜や皮膚の健康を保ったり抵抗力を強くしたりする働きがあります。

そのため、免疫力の維持に役立つ栄養素です。

■葉酸

葉酸はビタミンB群の仲間です。そして体内では赤血球の生産を助けており、不足すると貧血の一因となることがあります。

また、細胞の生産や再生を助ける働きもあるため、欠かさずに摂りたいビタミンです。とくに胎児の発育においては重要で、妊婦にとって重要な栄養成分です。

体の機能を調節するミネラル

■カリウム

カリウムには、体内の塩分を排出する働きがあるため、高血圧予防に効果的です。

■カルシウム

オクラ100gあたり、92㎎のカルシウムが含まれています。

牛乳に含まれるカルシウムが100gあたり110mgなので、オクラは野菜としては多くのカルシウムを含んでいることがわかりますね。

なお、カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です。

おなかをスッキリさせる食物繊維

オクラ100gあたり5.0gの食物繊維が含まれています。これは、食物繊維が多いイメージのごぼうに比べて約2倍の量です。

そしてオクラに含まれる水溶性食物繊維やペクチンは、体内で水分を吸収して排便を促す作用があります。なおペクチンはオクラの特徴である、ネバネバを作る成分の一つでもあるのです。

また、血糖値の急激な上昇を防いだり、コレステロールの吸収を妨げる作用もあるため、生活習慣病の予防に役立ちます。

参考記事:オクラのカロリー&糖質は低い〜栄養満点のレシピとともに解説〜

オクラは筋トレによい?

オクラが直接的に筋トレによい働きをするのかは、現段階ではわかりません。

たしかに「オクラは筋トレによい」と言われることがあります。かつてオクラにはムチンが含まれているといわれてきました。そして、ムチンがたんぱく質の消化吸収を助けるため、筋トレによいと思われてきました。

ところが、近年ムチンは微生物または動物由来の成分であることが判明し、そもそもオクラにはムチンが含まれていなかったのです。

一方でオクラはとても低カロリーなので、筋トレに励む方の食生活をサポートする意味では有効活用できる食材といえます。

オクラはゆでると栄養が減るのか

オクラに含まれる水溶性のビタミンやミネラルは水に溶けやすい性質があるため、ゆでることで栄養は減少します。

したがって栄養を減らさないためには、電子レンジによる調理がオススメです。また、スープにして茹で汁ごと食べるようにすると、栄養を無駄なく摂れます。

冷凍と生でオクラの栄養は異なるのか

冷凍のオクラと生のオクラの栄養は同じです。つまり冷凍することで栄養が減ることはなく、冷凍のオクラでも十分に栄養を摂れますよ。

なおスーパーなどで売られている冷凍オクラは、旬の時期に収穫されたオクラを急速冷凍させているため、栄養や美味しさをそのまま保っています。

冷凍オクラは冷凍庫から取り出し、すぐに使えて便利ですよね。ぜひ活用してみてください。

オクラを食べ続けた結果、健康はどうなる?

オクラを適正量の範囲(目安は1食で3~5本程度)で食べ続けても、健康に害はありません。そうはいっても、食べすぎには注意が必要です。

なぜならオクラに含まれる多く含まれるペクチンは、大量に摂るとお腹が緩くなり、まれに下痢の原因になることがあるからです。

そうなるとビタミンやミネラルも一緒に排出してしまいますので、せっかく摂った栄養を失うことになってしまいます。

オクラだけを食べ続けるのではなく、さまざまな食べ物と組み合わせて取り入れるようにしてくださいね。

オクラは食べすぎると太るのか

オクラを食べすぎたからといって、太ることはありません。

オクラは100gあたり26kcalと低カロリーな上、先ほど述べたように血糖値の上昇を抑えたり、食物繊維が豊富なため、むしろダイエットにオススメの食材です。

ただし、食べる際には高カロリーになる調理法を選ばないことがポイントです。

マヨネーズやオイルベースのドレッシングで和えたり、油で揚げたりしたものは高カロリーですので、たくさん食べると肥満につながります。

ゆえにオクラは電子レンジで加熱したものをサラダや和え物に入れたり、スープの具材として楽しむとよいですね。

健康によく手軽な食べ合わせを紹介

オクラと一緒に食べることで、栄養効果をより高める食べ合わせのご紹介です。

疲労回復には豚肉

豚肉は、オクラに少ないタンパク質やビタミンB1が豊富です。ビタミンB1が不足すると、疲労物質である乳酸が溜まりやすくなります。

そこで、オクラと一緒に豚肉を食べれば疲労回復や体力アップの効果が得られます。一例ですが、豚しゃぶサラダにオクラを添えて食べるのもよいですね。

動脈硬化の進行を抑えるには納豆

納豆には、血栓をできにくくする「ナットウキナーゼ」が含まれます。

オクラにも、動脈硬化の原因となる活性酸素の働きを抑えるβ‐カロテンが含まれます。

つまりオクラと納豆を一緒に食べれば、動脈硬化の進行を抑える相乗効果が期待できるのです。

オクラを軽く刻んで納豆と和えるだけの「オクラ納豆」は、ぜひお試しください。

おいしいオクラを選ぶポイント

スーパーでオクラを買う際は、表面のうぶげが均一におおっているものを選ぶと新鮮です。

また種が詰まっていると硬いので、柔らかいオクラを食べたい方は小ぶりな大きさがよいでしょう。

なお、調理する際はオクラに塩を振ってまな板の上でコロコロと転がす(板ずり)をすると、うぶげが取れて口当たりもよくなります。

まとめ

以上、オクラの栄養成分や効能について解説してきました。

オクラは栄養価が高く、ビタミンやミネラル、さらにネバネバ成分に含まれる食物繊維は生活習慣病の予防やお通じの改善に役立つことが、おわかりいただけたでしょう。

オクラの栄養を効率よく摂るには、電子レンジ加熱や茹で汁ごと食べるスープがオススメです。

冷凍オクラにも栄養が含まれますので、ぜひご活用ください。

それでは当記事を参考に、オクラを日々の食事で取り入れていただけたら幸いです。

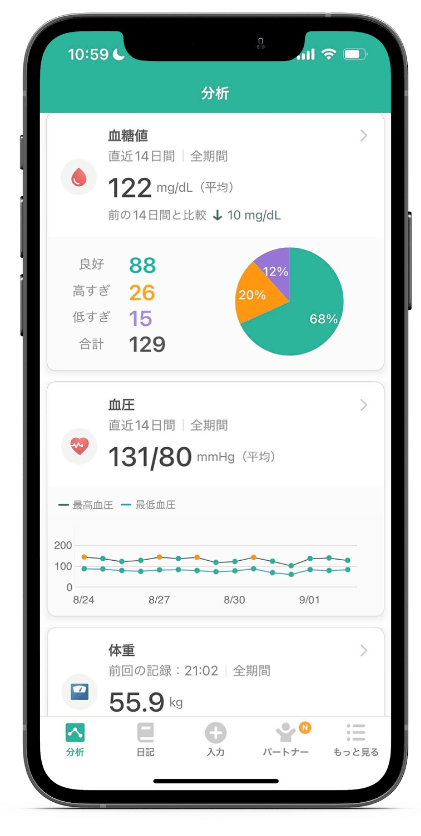

なお、弊社の開発する無料アプリ・シンクヘルスでは体重・カロリー&糖質を含む、食事・血糖値などの記録がカンタンにできます。日々の健康管理でぜひ活用してみてください。

■参考文献

文部科学省 食品成分データベース

一般社団法人日本冷凍食品協会 冷凍食品あなたの疑問にお答えします

公益財団法人 長寿科学振興財団 健康長寿ネット

公益社団法人 日本生物工学会 丑田公親(2019),ムチン奇譚 我が国における誤った名称の起源,生物工学誌,第97巻,第1号