糖尿病網膜症とは?症状・治療・予防までわかりやすく解説

当記事の執筆は、シンクヘルスブログ編集部が担当しました。

*シンクヘルスブログ監修・執筆者情報一覧はこちらをご覧ください

糖尿病の合併症の1つに、糖尿病網膜症があります。

糖尿病網膜症は初期の段階では、視力に変化はありません。かなり進行してからものが歪んで見えたり、見えづらいといった症状が現れます。そして最悪の場合、失明という可能性も。

現在、糖尿病網膜症は日本の失明原因の第3位の病気なのです。

そこで今回は、糖尿病網膜症の症状についてわかりやすく解説いたします。治療や予防方法もお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

糖尿病網膜症とは

糖尿病網膜症は糖尿病の合併症の1つで、目の中にある網膜という部分の血管が悪くなって起こる症状です。網膜の毛細血管にこぶができるほか、出血することもあります。

進行すると視力の低下や失明する可能性もあります。

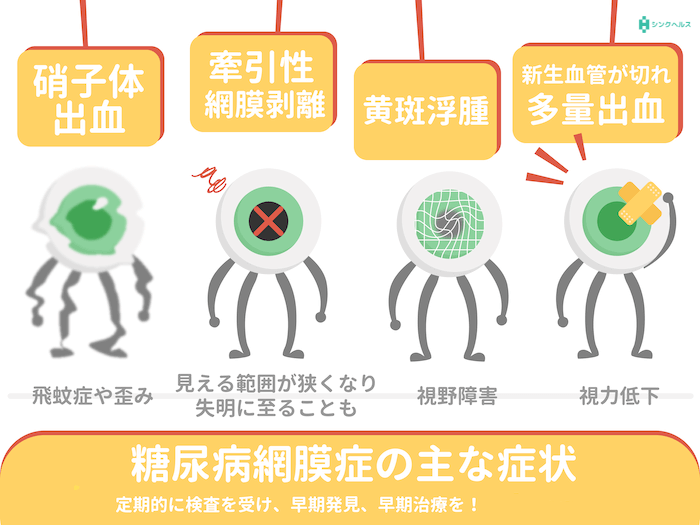

糖尿病網膜症の症状

糖尿病網膜症の症状は、

・視力低下

・飛蚊症

・失明

が挙げられます。ただし、これらの症状は初期段階では出てきません。つまり、自覚症状が出るころには糖尿病網膜症がかなり進行しているといえます。

なぜ糖尿病網膜症になるのか

糖尿病をもっていると、血管がつまりやすいからです。

糖尿病は血糖値の高い状態が長く続いています。血糖値が高いということは、血液中に多くのブドウ糖が存在している状態です。ブドウ糖が多く存在する血液はドロドロで、血管内をスムーズに流れることはできません。血管を傷つけたり詰まらせたりしながら流れます。

とくに細い血管は、ドロドロの血液が流れにくいのは想像できますね。

そして、目の網膜には細かい血管(毛細血管)が張り巡らされているため、高血糖の影響を受けやすい場所です。高血糖の負担によってもろくなった毛細血管に、こぶができたり出血したりするので糖尿病網膜症になるのです。

参考記事:目がかすむのは糖尿病が原因?症状や対処法をわかりやすく紹介

初期症状はあるの?

糖尿病網膜症の初期症状はほとんどないでしょう。

くり返しになりますが、糖尿病網膜症はかなり進行してから自覚症状が出ます。そのため、初期の自覚症状はない方が多いと考えられます。

初期段階は自分では気付けないので、定期的に検査を受けることが大切なのです。

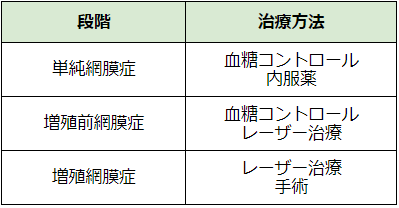

糖尿病網膜症は3段階ある

糖尿病網膜症は、症状の進行状態により3つの段階に分けられます。

第2段階 : 増殖前網膜症

第3段階 : 増殖網膜症

①単純網膜症

目の網膜の毛細血管に小さなこぶができたり、こぶが破れて小さな出血したりするのが 、単純網膜症です。糖尿病網膜症の初期段階で、自覚症状はほとんど見られません。

高血糖によって血液の流れが悪くなると、網膜の毛細血管を流れる際に圧力がかかります。すると毛細血管の壁が膨らみ、拡張してこぶができるのです。

②増殖前網膜症

網膜の血管が詰まったり腫れ上がったりするのが増殖前網膜症です。単純網膜症の段階でつくられたこぶが次第に大きくなり、血液の塊(血栓)へと変化します。そして毛細血管を詰まらせ、血液が流れない状態(閉塞)を作ってしまうのです。

単純網膜症から一歩進行した状態で目のかすみを感じる場合もありますが、自覚症状が全くないこともあります。

なお閉塞によって毛細血管から十分な酸素を受け取れなくなった網膜は、酸素を補うために新しい血管(新生血管)を作り出す準備を開始します。ただし増殖前網膜症の段階では、新生血管による大きな影響は見られません。

③増殖網膜症

糖尿病網膜症の中で最も深刻な状態です。

増殖前網膜症で作り始めていた新生血管が、閉塞部分になんとか酸素を送り届けようと硝子体(目の大部分を占める透明な組織)に向かって伸びてきます。

網膜症により現れた新生血管は、もともと存在しないものです。そのため新生血管の壁は非常にもろく破れやすく、伸びる最中でかんたんに出血してしまいます。また線維性の膜(増殖組織)が新生血管を作る過程で現れ、網膜を引っ張り網膜剥離を引き起こすことも。

さらに出血や網膜剥離が原因で、視力低下や視界に黒い影やゴミのようなものが見える飛蚊症などの症状が現れるのが増殖網膜症の特徴です。

なお3つのどの段階でも起こる可能性のあるものとして、糖尿病黄斑症があります。黄斑に水が溜まり、視力の低下を起こす病気です。

検査方法

糖尿病網膜症の基本となる検査は、眼底検査です。

眼底検査では、目の奥底(眼底)にある、血管や網膜、視神経を調べます。検査では、暗い部屋で片目ごとに光を当て、目の奥にある網膜を撮影します。痛みを感じることはありませんし、数分で終わるので安心してくださいね。

糖尿病網膜症の治療

糖尿病網膜症は3つの段階ごとに、治療方法が異なります。

※一般的なものなので、くわしくは医師に相談してください

糖尿病網膜症は、完全に治すことが難しい病気です。そこで、治療は症状の進行や悪化を防ぐために行われます。

単純網膜症の治療

優先されるのは、血糖コントロールです。血糖コントロールにより血管への負担を軽減することで、症状の改善が期待できます。

内服薬では、血管を広げる効果のある網膜循環改善薬を服用します。

増殖前網膜症の治療

症状を進行させないために、血糖コントロールが必要です。

また、血管が詰まったことで虚血(血液が無い)となっている箇所に、レーザー治療を行います。レーザーの熱で虚血部分を固めて新生血管が伸びないようにすることで、病状の進行を抑えることができるのです。

レーザー治療(網膜光凝固術)

病変の広がり具合によって、網膜の一部に照射する「局所網膜光凝固術」と、網膜全体に照射する「汎網膜光凝固術」とがあります。

1回のレーザー照射時間は15分程度で、点眼麻酔を行います。照射中、まぶしさを感じることはありますが、痛みなどはあまりありません。

日帰りで行うことができ、症状に応じて1回〜複数回行います。

1回あたりの費用はクリニックにより変わりますが、3割負担の方で 35,000〜55,000円程度(片眼)がおおよその相場です。

増殖網膜症の治療

増殖前網膜症と同じくレーザー治療を行いますが、それでも症状が進行する場合や、出血や網膜剥離で視力低下が見られる場合は、硝子体手術となります。

血糖の状態にかかわらず症状は進行していきますので、血糖コントロールは治療として用いられません。

手術

手術により、硝子体の出血を取り除いたり網膜剥離を消失させたりすることで、目の機能回復が期待できます。

手術時間は病状によって異なりますが 約1時間〜2時間で、局所麻酔(※)を使って行います。

(※)意識はある状態で、痛みを感じないようにするための麻酔

硝子体手術は日帰りで行うことができます。目の状態を確認するため、手術の翌日は通院が必要です。なお手術後3日間は眼帯を着けます。

1回あたりの費用は、3割負担の方で120,000円程度(片眼)が相場と言われます。

糖尿病網膜症の予防方法

糖尿病網膜症の発症予防には、良好な血糖コントロールが大切です。血糖値を正常に保ち、血液を流れやすくすることで、目の毛細血管が詰まるような事態を防ぐことができます。HbA1c7.0%未満を心掛けましょう。

そして糖尿病網膜症は早期発見・早期治療がベストなので、眼科での定期的な眼底検査を受けることが大切です。

まとめ

糖尿病網膜症は糖尿病の合併症の1つで、目の中にある網膜という部分の血管が悪くなります。進行すると視力の低下や失明することもあります。

糖尿病網膜症は自覚症状のないまま進行する病気で、発症すると完全に治すのは難しいです。治療は症状の進行や悪化を防ぐために行われます。そして予防には、血糖コントロールと眼科での定期検査が大切です。

それでは当記事の内容を、糖尿病網膜症の予防や治療に役立てていただけると嬉しいです。

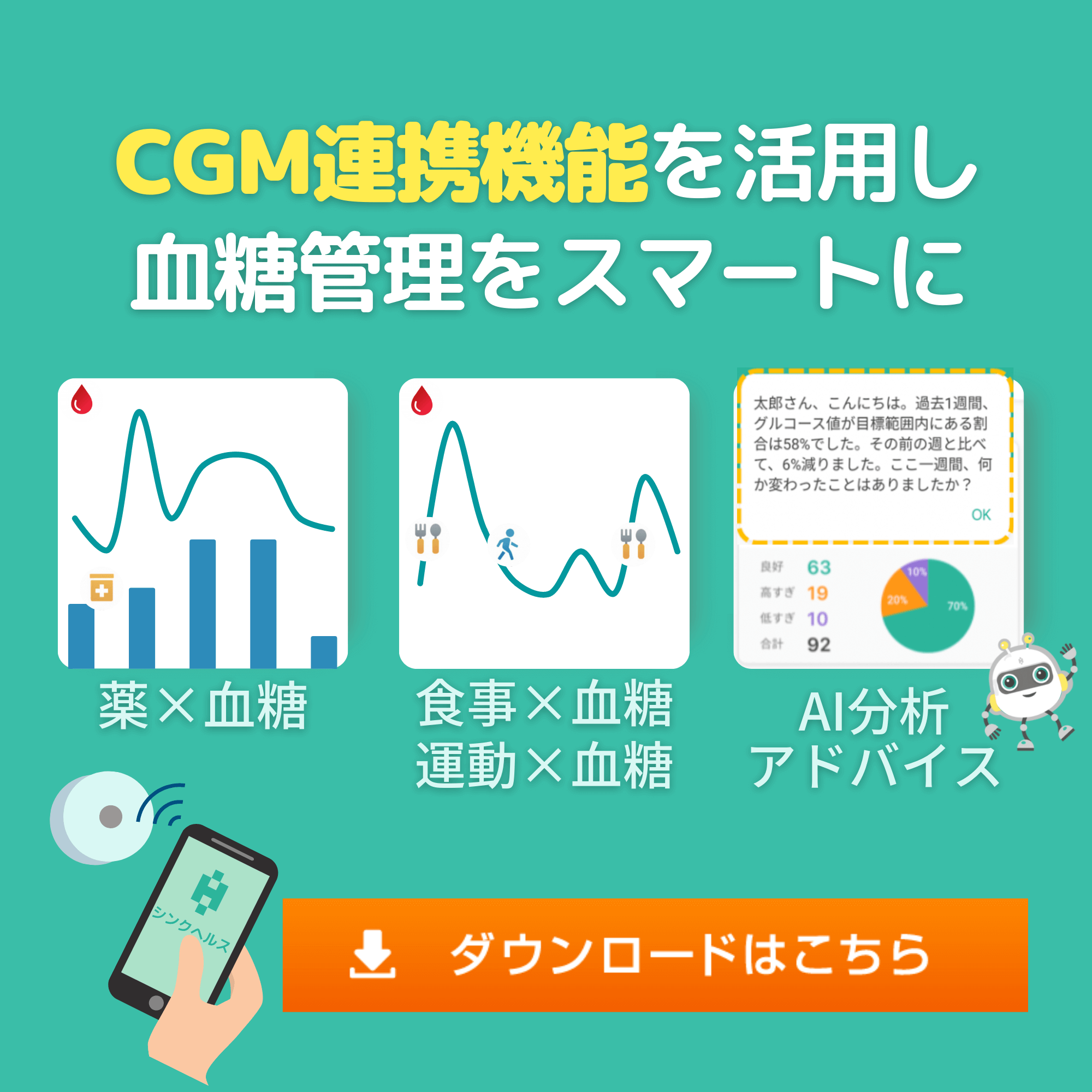

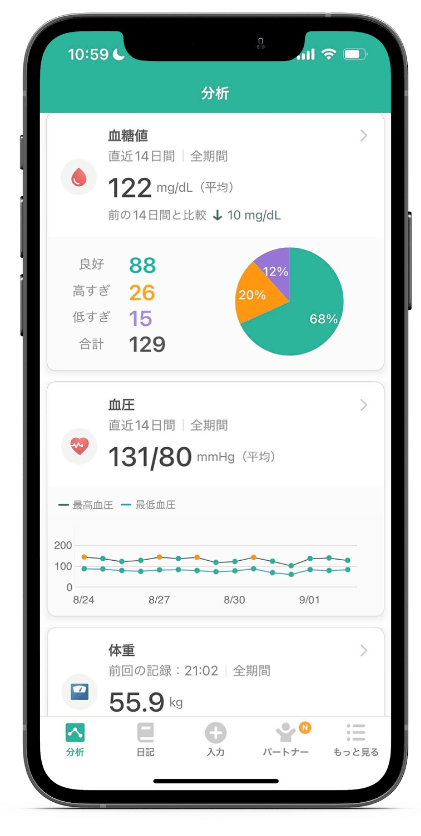

なお、弊社の開発する無料アプリ・シンクヘルスでは血糖値や食事の記録がカンタンにできます。記録がグラフになり状況が把握しやすいのでぜひ活用してみてくださいね。

また、CGM(持続型血糖測定器)と連携することでご自身の24時間の血糖変動を把握することが可能です。

血糖変動を把握するだけでなく、食事・運動・服薬と照らし合わせることができるので、「何を食べると、どのような運動をすると自身の血糖が上がるか、下がるか」を一つのアプリで把握することができます。

ぜひダウンロードしてCGMと連携してみてくださいね。

※CGMについて知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

参考文献

メディカルレビュー社 日本糖尿病療養指導士認定機構編・著 糖尿病療養指導ガイドブック2018 P176-P178 糖尿病網膜症

日本糖尿病学会編・著 糖尿病治療ガイド 2018-2019 P28 治療目標とコントロール指標

厚生労働省 e-ヘルスネット

国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 糖尿病網膜症