【医師監修】糖尿病性腎症とは〜検査・治療・予防についてわかりやすく解説〜

当記事は、赤羽もり内科 腎臓内科 院長 森維久郎先生にご監修いただきました。

執筆はライター 前間弘美(管理栄養士)が担当しました。

*シンクヘルスブログ監修・執筆者情報一覧はこちらをご覧ください

「糖尿病の合併症で透析になることがあるって言われたけど、本当なの?」

糖尿病が進行すると、全身で合併症が起こります。

そして腎臓に影響が出るのが糖尿病性腎症で、腎臓の機能が失われると人工透析が必要になってしまうのです。

今回は、糖尿病性腎症についてわかりやすくお伝えします。検査・治療・予防についても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

糖尿病性腎症とは

糖尿病性腎症とは、糖尿病が原因で腎臓の機能が低下することです。

糖尿病の三大合併症の1つで、長い間高血糖が続くことで発症します。自覚症状のないまま進行することが多く、腎不全を起こし人工透析が必要になる場合もあります。

参考記事:【医師監修】糖尿病の合併症についてまとめました〜発症の順番や予防法も紹介〜

原因について

糖尿病で高血糖が続くことで腎臓の糸球体がダメージを受け、機能や構造に異常が起こるためです。

腎臓には血液をろ過して老廃物や余分な水分を取り除き、尿として体の外に排出したり、塩分を調節したりする働きがあります。そして、ろ過機能の中心となっているのが糸球体です。糸球体は毛細血管が糸玉状に集まる部分で、1つの腎臓に100万個存在するといわれています。

高血糖が続くと、全身の血管にダメージがあります。つまり糸球体の毛細血管も障害され、老廃物や余分な水分を取り除き尿として排出する働きが弱くなるのです。

意外にも血圧との関係あり

高血圧は、糖尿病性腎症の発症や進行に関係があるといわれています。

糖尿病性腎症と診断された場合、血圧の目標値は130/80mmHg未満です。血圧のコントロールは糖尿病性腎症の悪化を防ぐことにかかわるので、しっかりと対策しましょう。

参考記事:【医師監修】糖尿病と高血圧の関係~メカニズムと対策をわかりやすく解説~

症状は?

糖尿病性腎症の初期段階は、無症状である場合がほとんどです。

ただし進行すると徐々に、むくみ・貧血・食欲不振・全身倦怠感が出現します。

どのような検査が行われるのか

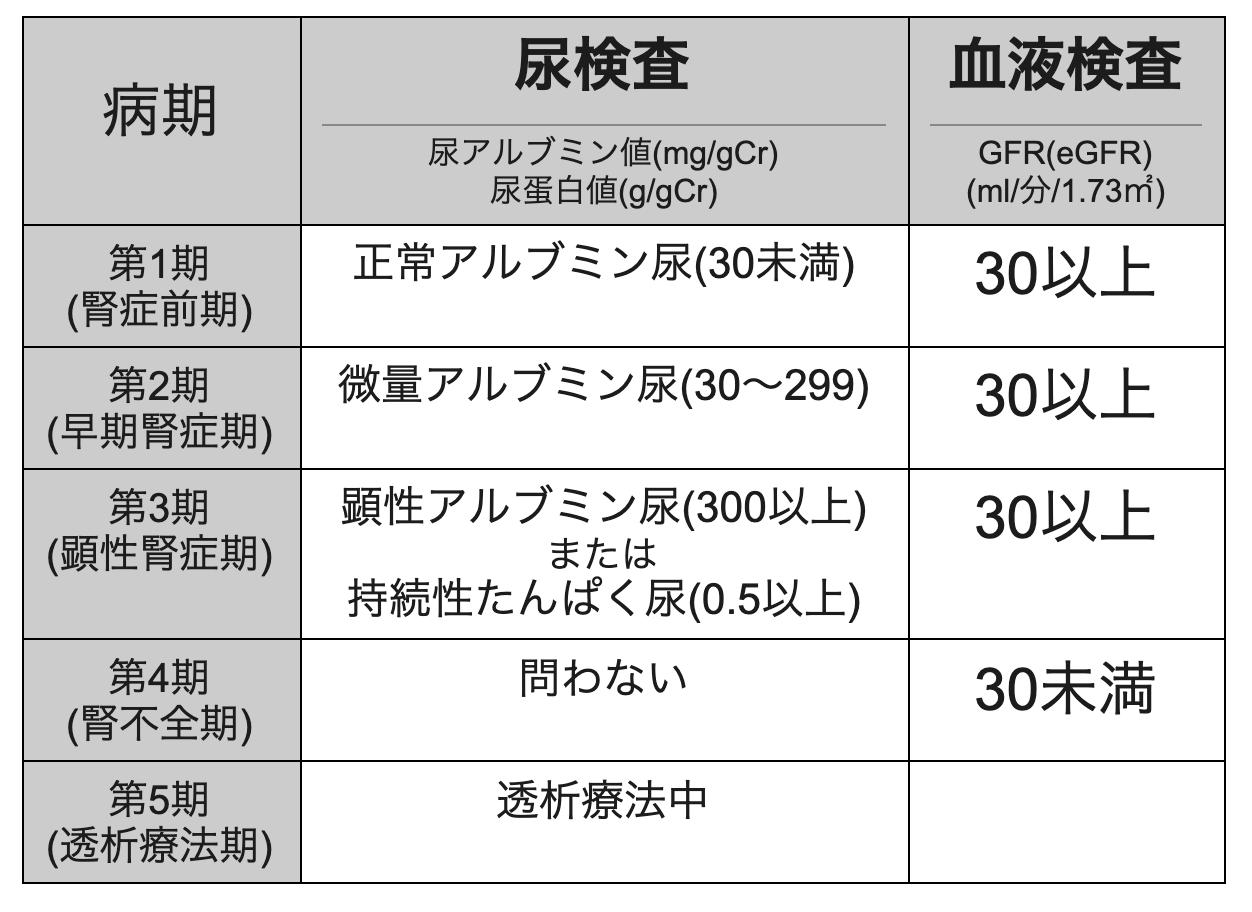

糖尿病性腎症の検査方法は、主に尿検査と血液検査です。

尿検査は、尿アルブミン値もしくは尿たんぱく値、血液検査はGFRという項目で、糖尿病性腎症がどのくらい進行しているのかを判断します。

病期と分類

糖尿病性腎症の病期は、5段階あります。検査結果と病期を下の表にまとめました。

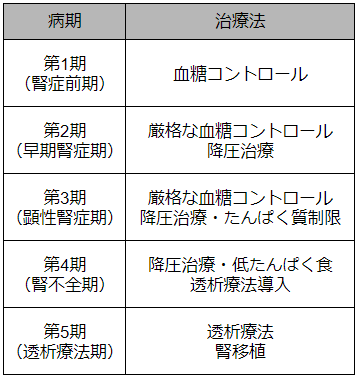

糖尿病性腎症の治療

糖尿病性腎症は、血糖コントロール・血圧コントロール・食事療法が主な治療方法です。

そのほか、病期によっては運動療法を取り入れる場合もあります。ただし、血圧を高く上げてしまうような激しい運動は注意が必要です。必ず主治医に相談してくださいね。

食事療法について

糖尿病性腎症の食事療法は、病期によって異なります。ここでは、基本的な食事療法ついてお伝えいたします。

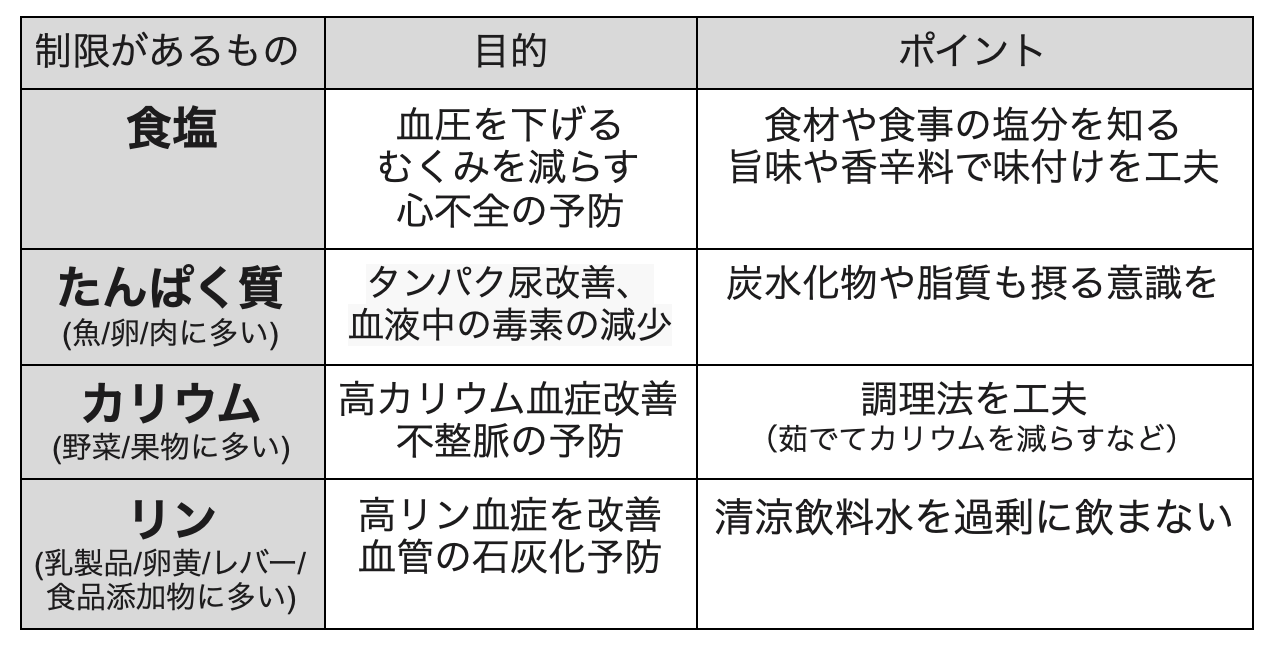

腎臓を守るための食事制限

腎臓を守るために、必要な食事制限があるので代表例を紹介します。なお、これらの食事制限は主治医から指導があった場合のみ、おこなってください。

腎臓病食品交換表とは

腎臓に病気を持つ人の栄養管理を行うために使うのが、腎臓病食品交換表です。

腎臓病食品交換表は、主治医から指示されたたんぱく質・塩分・カロリー・水分などの制限量に合わせた食事のメニューを考えるほか、実際に食べた食事から栄養計算する際に活用します。

何をどのくらい食べたらよいのか、可視化されてわかりやすいのが特徴です。そのため、管理栄養士の食事指導で使用することも多いです。

糖尿病性腎症の予防方法

糖尿病性腎症を予防するには、血糖コントロールや生活習慣の改善が重要です。

血糖コントロールの不良・高血圧・脂質異常・喫煙は、糖尿病性腎症の発症や進行と関係があるとされています。

腎不全や透析にならないためにも

腎不全になると、透析や腎移植が必要になることがあります。腎移植は海外と比較すると日本では非常に少ない上に、移植をした後は免疫を抑制する薬を飲み続ける必要があります。

透析においても、血液透析の場合週3回病院に通ったり、腹膜透析の場合は1日4回自分や家族が透析液を交換したり、と日常生活に影響がでます。

糖尿病性腎症の予防は、将来的に腎不全や透析にならないために大切なのです。

まとめ

糖尿病性腎症とは、糖尿病が原因で腎臓の機能が低下することだとわかりました。糖尿病の三大合併症の1つで、長い間高血糖が続くことで発症します。

自覚症状なく進行するため、定期的に検査を受けること、血糖コントロールや生活習慣を改善することが大切です。

それでは当記事を参考に、糖尿病性腎症についての理解が深まるとうれしいです。

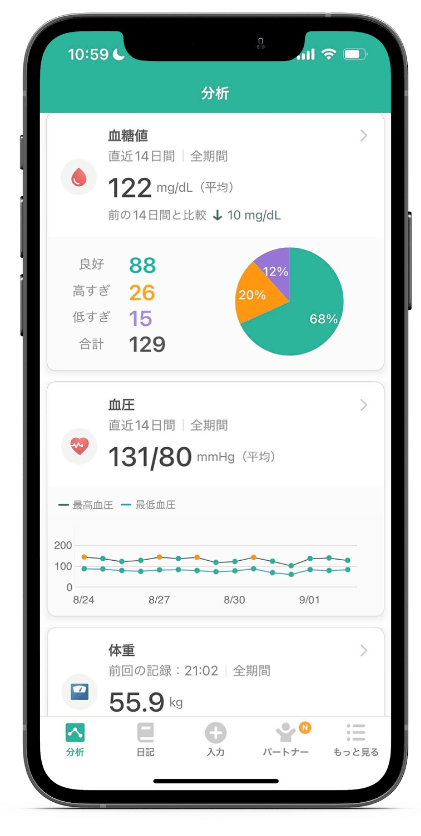

なお、弊社の開発する無料アプリ・シンクヘルスでは血糖値や食事の記録がカンタンにできます。運動や血圧なども記録できますので、ぜひ活用してみてくださいね。

参考文献

医療情報科学研究所(2019):病気がみえるvol.3 糖尿病・代謝・内分泌 第5版,メディックメディア,90-95

医療情報科学研究所(2018):病気がみえるvol.8 腎・泌尿器 第2版,メディックメディア,223

国立国際医療研究センター糖尿病情報センター 腎症

厚生労働省 e-ヘルスネット